トライバルメディアハウス代表の池田が2024年1月に上梓した、マーケティングの医療ミス撲滅を目指す書籍『マーケティング「つながる」思考術』(翔泳社)の内容をもとにした連続講座の第8回です。

あらゆる商品・サービスがコモディティ化(商品・サービス同士の明確な差が存在せずほぼ同質化している状態)してしまったいま、既存顧客を重要視する考え方として「ファンマーケティング」に注目が集まるようになりました。

ファンマーケティングは、ファンを増やしたり維持したりすることによって、ファンによる継続的な売上と利益をあげることをめざします。

「新規顧客獲得が難しくなったから既存顧客に注力しよう」「既存顧客を大切にしよう」「自社のことを愛してくれるファンを増やそう」というフレーズは魅力的に聞こえますが、ファンマーケティングにも「できること」と「できないこと」が存在します。

注目度は高いものの、医療ミスも起こりやすいファンマーケティングについて解説します。

ファンマーケティングのマーケティング上の役割

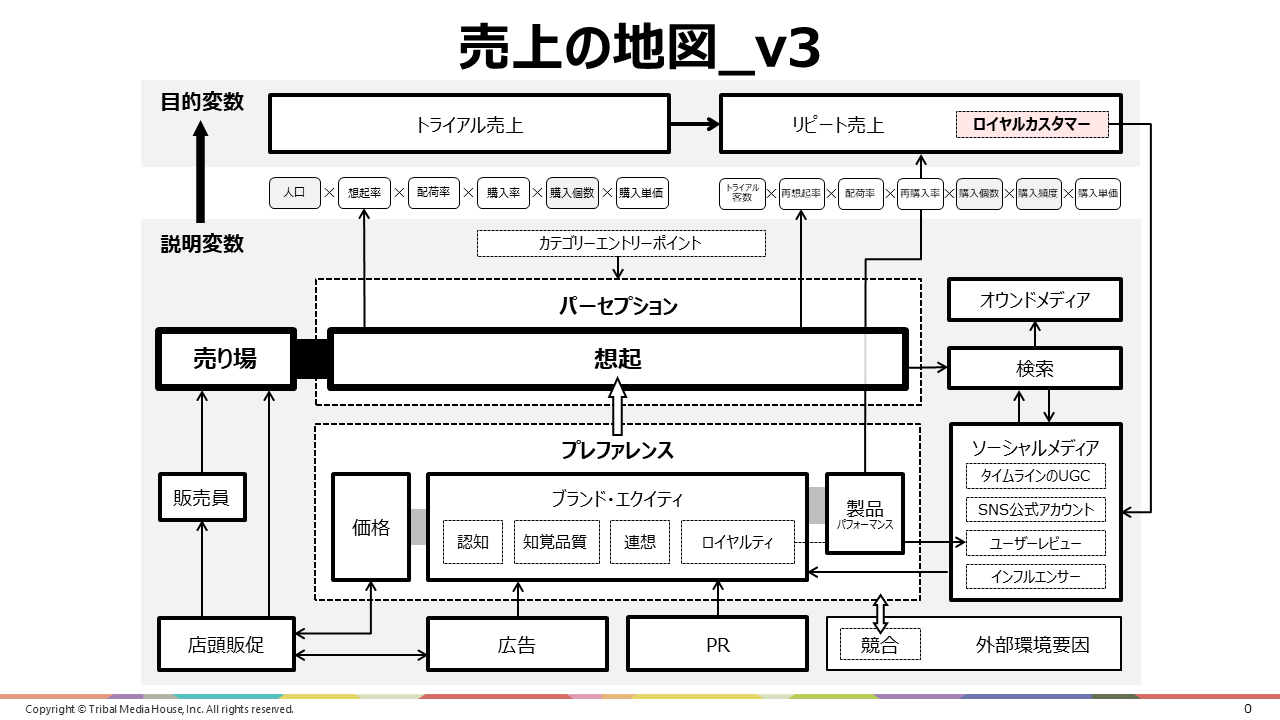

ファンマーケティングは、「トライアル売上」と「リピート売上」のうち、「リピート売上」に影響を与えるロイヤルカスタマーにまつわる手法です。

そして、マーケティングは「買ってもらう前」と「買ってもらった後」の2つに分類でき、ファンマーケティングは「買ってもらった後」のマーケティングです。ファンを巻き込むことで、新規顧客の獲得に貢献するという考え方もファンマーケティングには存在しますが、今回は「リピート売上」を増やすためのファンマーケティングについて解説します。

ファンマーケティングが注目される理由

ファンマーケティングが注目される代表的な理由は、以下のとおりです。

最高・最安ではなく、最愛ポジションを目指すべき

多くの商品・サービスにおいて、生活者が知覚できる技術的な差別化ポイントはほとんど無くなってしまい、「どれを選んでも変わらない」という状態になってしまったことをコモディティ化と言います。

かつて、未充足のニーズに対して技術力が追いついていなかった時代では、技術力を高めれば「最高製品」のポジションを狙うことは可能でした。しかし、コモディティ化によって「どれを選んでも変わらないのであれば、一番安いものを選ぶ」という顧客心理が働くようになります。商品・サービスの機能や性能で最高ポジションをめざすことは、すでに困難です。

価格を下げることは利益を削ることに直結するため、多くの企業やブランドは選択したくないはずです(あえてそのポジションを狙う企業やブランドも存在します)。

そのため、もっとも愛され、好かれているブランドになることで、機能や性能、価格による競争から抜け出すことができるのでファンマーケティングに取り組む必要がある、と言われています。

パレートの法則

売上の80%は、20%の高関与な顧客によってもたらされるという考え方です。そのため、多くの売上をもたらしてくれる既存顧客を大切にすべきであると考えられています。

人口減少による国内マーケットの縮小

少子高齢化により人口減少は続いています。人口減少によって消費が減り、国内マーケットにおける競争は激化するでしょう。それにより新規顧客の獲得コストが上昇するため、既存顧客からの売上を守る必要がある、と言われています。

これらはすべて真実です。しかし、だからといってファンマーケティングだけに偏重するべきではありません。

ファンマーケティングでもっとも注意すべきこと

上述の通り、ファンマーケティングの重要性が高まっていることは否定できません。しかし、ファンマーケティングにおいては『ファンは、一生ファンで居続けてくれるわけではないし、いつまでも買い続けてくれるわけではない』という点が見落とされがちです。

ある商品・サービスのファンであったとしても、いつもその商品・サービスを選んでいるわけではありません。そして誰しも「昔は好きだった(けど、いまはそうでもない)」というブランドや商品・サービスがあるのではないでしょうか。

マーケティングの目的は『お客さまに買っていただくこと(買い続けていただくこと)』でありますが、LTV(顧客生涯価値=顧客一人あたりが一生涯で支払ってくれる金額)を高めることだけではありません。LTVを高めることもマーケティング手段の一つにすぎないのです。ファンマーケティングにさえ注力していれば、これからも安泰であるということは決してありません。

リピート売上は、トライアル売上の顧客の一部によってもたらされます。顧客はいつまでもリピートしてくれるわけではないということは、トライアル売上(新規顧客の獲得)を上げることも欠かせないということです。つまり、トライアル売上とリピート売上はあくまで両輪であり、両方大切であるということをおさえておきましょう。

ファンマーケティングのポイント

ファンマーケティングを検討・実行するときにおさえておくべきポイントを解説します。

「買い続けてくれている顧客=すべてファン」は誤り

購入を続けてくれている顧客のうち、LTVが高い上位◯%をロイヤルカスタマーと呼ぶことがあります。しかし、上位層すべてがファンである(=好きだから買い続けてくれている)と誤解しないようにしましょう。

なぜなら、購入を続けている理由が「近いから」「特に不満は無いから」「他の選択肢が特にないから」「買い替える手続きがめんどくさいから」など、好きではないけど買い続ける理由は存在するからです(みなさんも思い当たる商品・サービスが身の回りにあるのではないでしょうか)。

このような「なんとなく」買い続けてくれている顧客には、紹介キャンペーンなどの施策は有効に働かない(むしろ嫌われるリスクもある)ことに注意しましょう。

NPSと熱狂度の双方が高い顧客は、LTVも積極的に推奨する回数が多い

ファンマーケティングにおける成果を測る代表的な指標として、NPS(ネット・プロモーター・スコア)があります。これは「この商品・サービスを周囲の人に薦める可能性はどれくらいあるか」を点数で答えてもらう指標です。高い点数をつけている人が多く、低い点数をつけている人が少ないほど、顧客ロイヤルティが高いと言われています。

一方で、ロイヤルティが高い=推奨意向も高いわけではないことに注意が必要です。

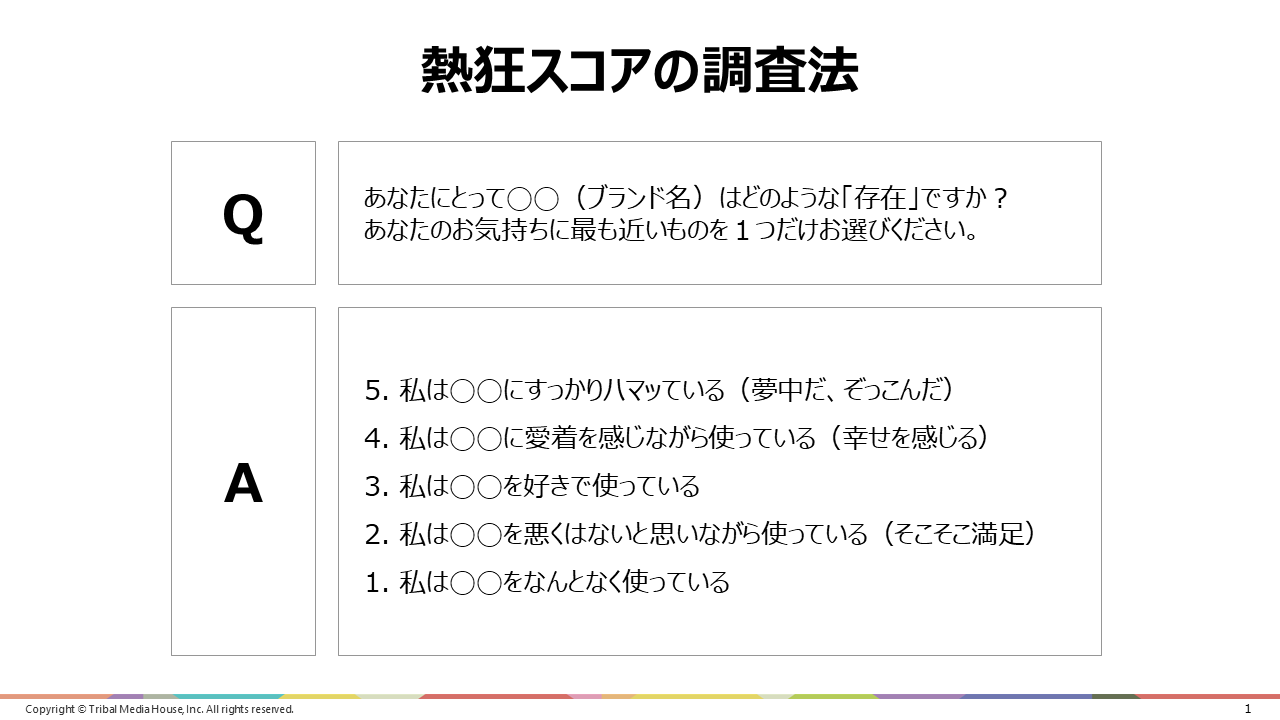

トライバルメディアハウスが開発した「熱狂度」とNPSをかけ合わせた調査結果を紹介します。「熱狂度」とは以下のような指標です。

結論として、熱狂度が高いからNPSも高いわけではなく、「熱狂度が高い顧客の中に推奨意向も高い顧客が存在する」が正しい理解となります。いずれにせよ、ファンの存在は売上に好影響を与えていることは事実です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

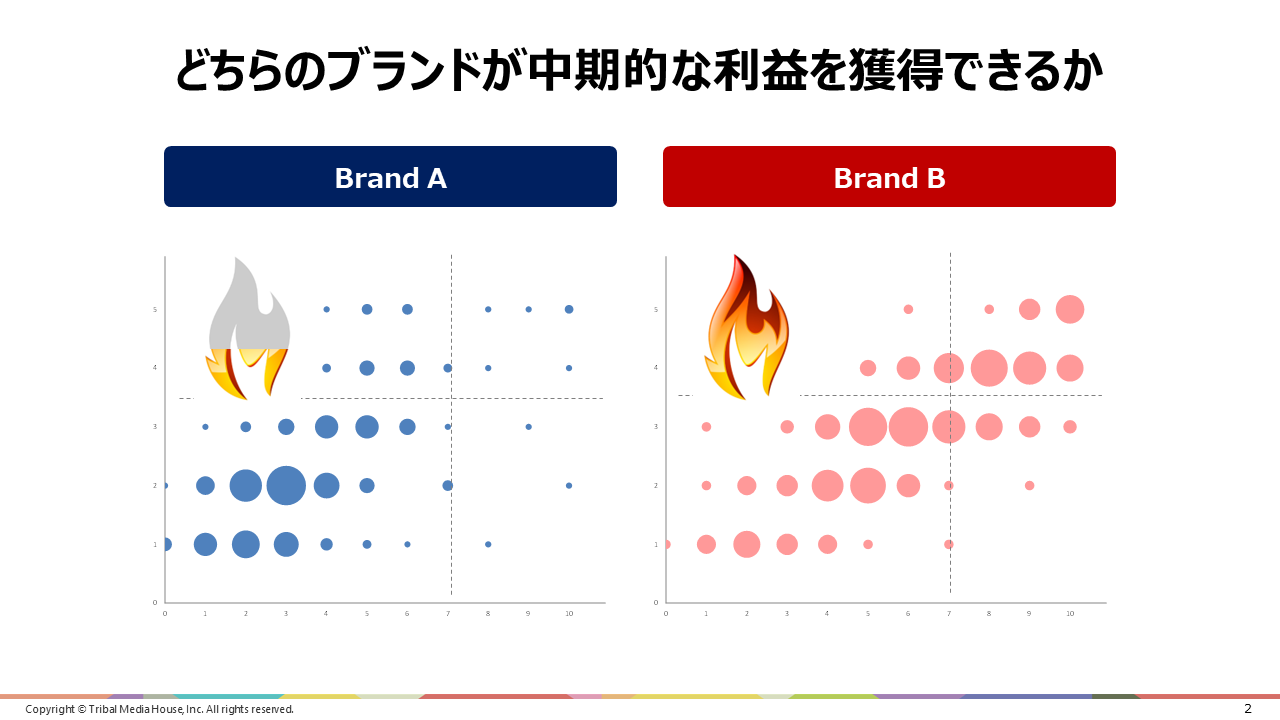

この熱狂度とNPSのかけ合わせたデータを、同業界内におけるブランド同士で比較することが有効です。自社のブランドが他社と比べ、熱狂的に支持してくれている顧客層が多いか・少ないかがわかるためです。以下の図をご覧ください。

この図は縦軸が熱狂度で、横軸がNPSを表しています。熱狂度もNPSも低い顧客の割合が多い左のブランドよりも、熱狂度・NPSの両方が高い右側のブランドのほうが、高いロイヤルティを持つ顧客に支えられていることを表します。図の右側のようなブランドをめざすことは、競合優位性を築くために有効な戦略であると言えるでしょう。一方で、上記の図ようにブランド間に明確な差が生じにくいカテゴリーがあることには注意が必要です(たとえばシャンプーや百貨店など)。

マーケティングコミュニケーションだけでファンにはなってもらえない

リピート売上はトライアル売上の顧客が、再度購入することでもたらされる売上です。商品・サービスのパフォーマンスが劣っているのに、誰かにおすすめしたいと思ってもらうことは難しいこと、それはマーケティングコミュニケーションの力のみで解決できないことに注意しましょう。

近視眼的にKPIをおかない

ファンマーケティングにはファンの存在が欠かせません。ファンは好きという感情を持ってくれている人であり、一朝一夕で好きになってもらえるわけではないことを忘れてはいけません。そのため、単年度で評価を行ってしまうことで失敗とされ、頓挫しがちな施策でもあります。そのため、中長期的な計画と評価ができる体制、そして継続するという覚悟が必要な施策であると言えるでしょう。

ファンのインパクトを誤解しない

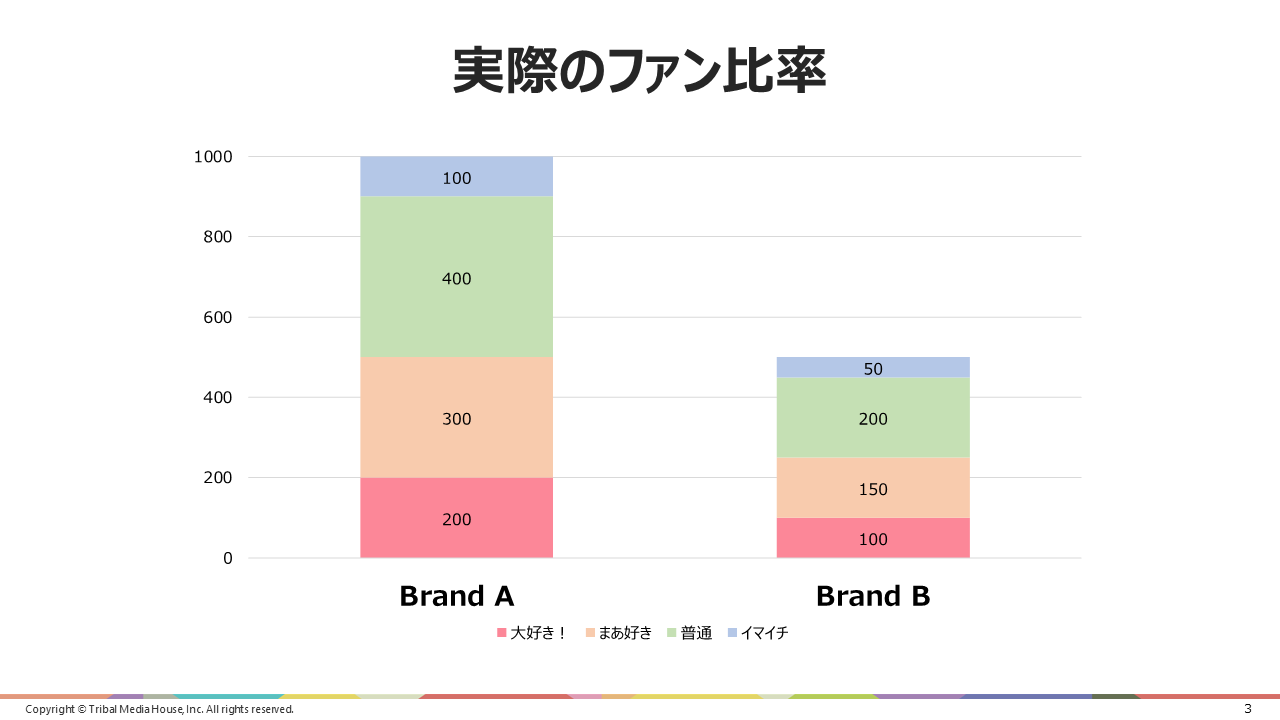

小さいブランド(売上が相対的に小さく、市場シェアが低いブランド)であるほど、ファンのインパクトやファンがもたらしてくれる売上が大きく見えてしまいがちです。

顧客数が1000人のブランドAと、500人のブランドBがあるとしましょう。そのブランドのことを「大好き!」と言ってくれているファンは、人数はそれぞれ200人と100人ですが、両方とも全体の比率は20%で共通しています。それでもブランドBのほうが顧客数が少ないため、ファン層に注力することのインパクトが大きく見えてしまいがちです。

パレートの法則にのっとれば、ファン層の割合が伸び続けることはありません。ブランド規模が大きくなるほど(ブランドAに近づくほど)新規顧客“数”が増えていくことは避けられないので、ファンのみに集中しても持続的な成長ができるわけではないことに注意しましょう。

ファンマーケティングに関するエビデンスの存在

最後に、顧客ロイヤルティにまつわるエビデンスを2点紹介します。

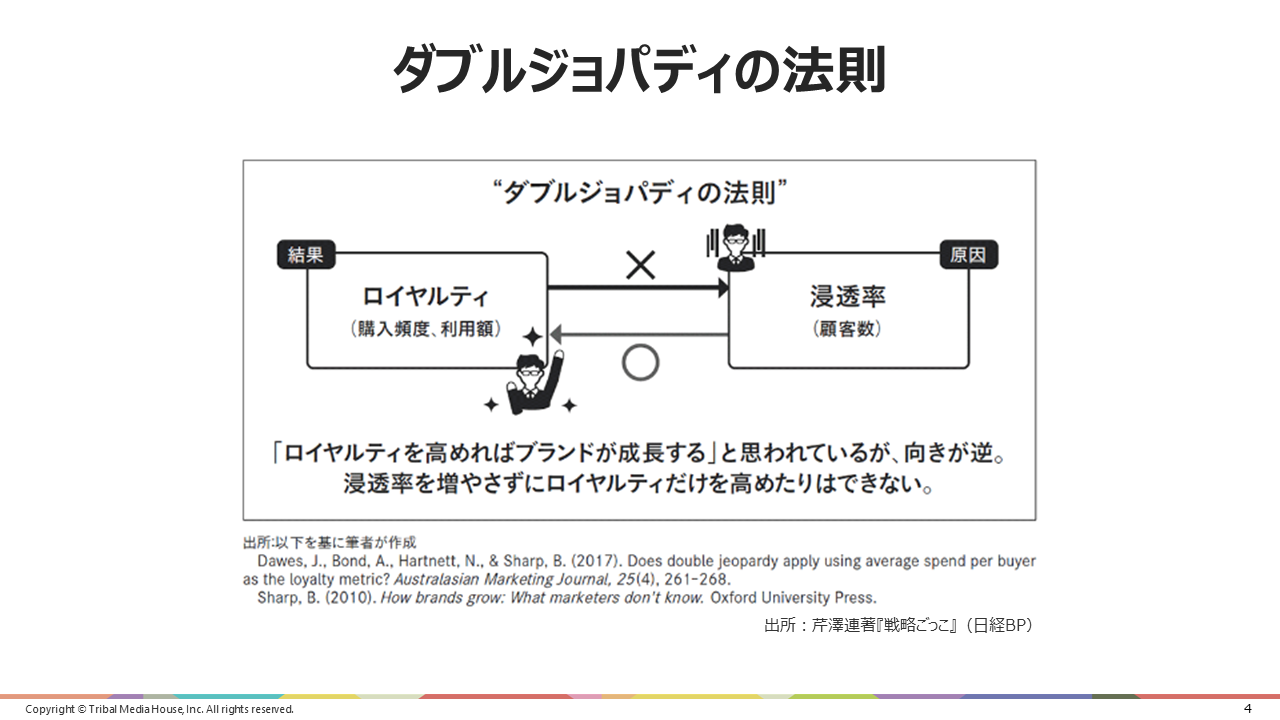

1つ目はダブル・ジョパディの法則です。顧客ロイヤルティを高めれば、市場シェアが高くなる(成長できる)という因果関係は成立せず、市場シェアが高いほど顧客ロイヤルティも高くなるということが、多くの商品カテゴリーで確認されているというものです。

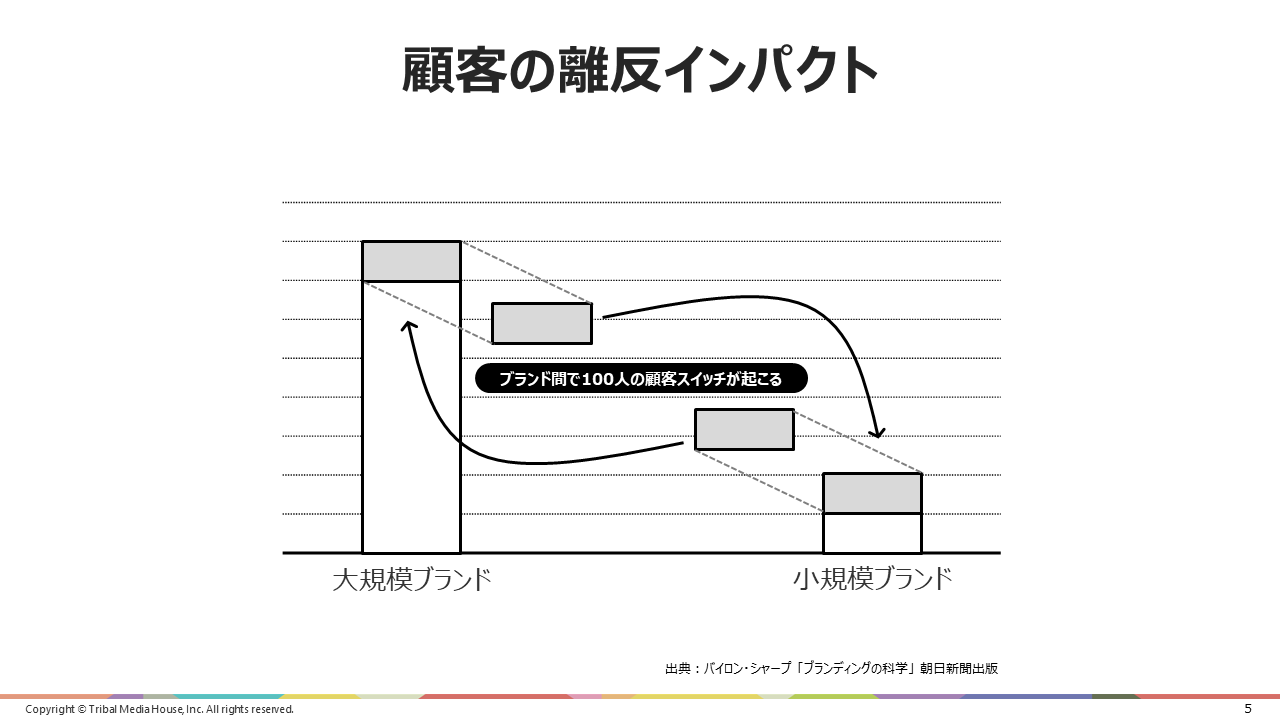

2つ目は、顧客は一定数離反するというものです。一定割合ではなく、一定数であるということがポイントです。顧客数が少ない小規模ブランドほど、ブランドスイッチのインパクトは大きくなります。

この2つのエビデンスからわかることは、ファンマーケティングのみでブランドは成長することはできず、浸透率を高めること、つまり新規顧客を増やすことは欠かせないということです。繰り返しになりますが、新規顧客と既存顧客、トライアル売上とリピート売上は両輪であり、ブランドが持つリソースを適切に配分し、双方の向上に取り組むことが必要であるということです。

まとめ

- ファンマーケティングは「最高・最安のポジション獲得が難しくなったこと」「パレートの法則」「人口減少」などによって、「もうファンマーケティングに取り組むしかない!」と誤解してしまうことが大きな罠であることに気をつけるべき。ファンマーケティングの重要性は否定しないが、新規顧客の獲得も同じように重要である

- 買い続けてくれている顧客はすべてファンであると勘違いしないようにしよう。好きという感情を持ってくれている顧客相手でない限り、紹介キャンペーンなどの施策はあまり有効ではない

- NPSと熱狂度の双方が高い顧客が多いブランドほど、強い顧客基盤があると言うことができるが、商品カテゴリーによってはブランドごとの差が生じにくい場合もあるので注意が必要

- 商品・サービスのパフォーマンスが伴わずにマーケティングコミュニケーションだけでファンマーケティングを行うことは不可能。また、ファンになってもらうためには時間がかかるので、ファンマーケティングに取り組む場合は単年度ではなく中長期的に評価できる体制であることが欠かせない

提出期限のない宿題

本講座受講後の「提出期限のない宿題」は以下のリンク先フォームからご提出いただけます。

【宿題】

ひとりの消費者として、経験したことがあるファンマーケティングを書き出してみましょう。

https://bit.ly/3IJQk8C