マーケティング戦略理論講座 製品対応 マーケティングの中核としての製品戦略とは 振り返りレポート

『マーケティング戦略』(有斐閣アルマ)を教科書に用いた連続講座の第9回です。

マーケティング従事者がおさえておくべき基本理論について、本書の各章ごとに解説します。

今回の対象範囲は以下のとおりです(第Ⅲ部 第8章)。

▼今回取り上げる内容

・マーケティングにおける製品

・新商品開発

・製品ライフサイクル

・ブランド・マネジメント

具体的な解説は本書に譲るとして、おさえておくべき内容を中心にまとめました。

マーケティング戦略において、「良い製品」が中核にあることは大前提です。特に、製品パフォーマンスが伴わない商品・サービスはリピート売上を獲得することはできません。

一方で、製品には決まった定石や型は存在せず、各社の工夫によって成り立っているとも言えます。

今回は製品はどのように成り立っているのかの基本を中心に解説します。最終的に実務に活かしていく場合には、製品カテゴリーごとに最適化していくことが必要です。

ベネフィットとは?

教科書内では「製品とは便益の束である」と述べられています。「◯◯したい」というニーズに対して、「この製品は◯◯できる」というのが便益・ベネフィットです。一つの製品において、ベネフィットは三段階あるとされているのが定説です。

具体例で考えてみましょう。

虫よけや薬などは、機能的ベネフィットによって選ばれている代表的なカテゴリーです。これらの製品に期待するのは「虫が来なくなる」「症状が抑えられる」といった製品そのもののパフォーマンスであり、製品を手にすることによる感情や自己実現などが求められることはほとんどありません。

電動自転車などになると、機能はもちろんですが、選ぶ際に「かっこいい」「おしゃれ」などの感情が購入時に優先されることがあるはずです。

車などさらに関与度が高い製品になれば、機能や感情にくわえて、「この車に乗ることが自分らしさを表している」という気持ちに至ることもあるはずです。一方で、あくまで移動手段としてしか考えておらず、燃費などの機能面が重視される場合もあります。

つまり、どのカテゴリーの製品なのか、そして顧客一人ひとりによって、3つのうちどのベネフィットを重要視するのかにグラデーションがあるという点をおさえておきましょう。

製品対応のレベル

世の中には、一つの製品を販売するだけで成立している企業があれば、多数の製品を取り扱う企業もあるなど、製品対応のレベルはさまざまです。

このレベルは個別ブランド→個別製品ライン→製品ライン全体と段階に分けて考えることができます。味の素が取り扱っている商品を例にして解説します。

まず、個別ブランドとしては『Cook Do®』が挙げられます。次に個別製品ラインとしては『Cook Do®』を含む「調味料」といったカテゴリーを示し、最後に製品ライン全体は調味料を含んだ、加工食品・アミノ酸保有食品・飲料など、個別製品ラインの総体を表しています。

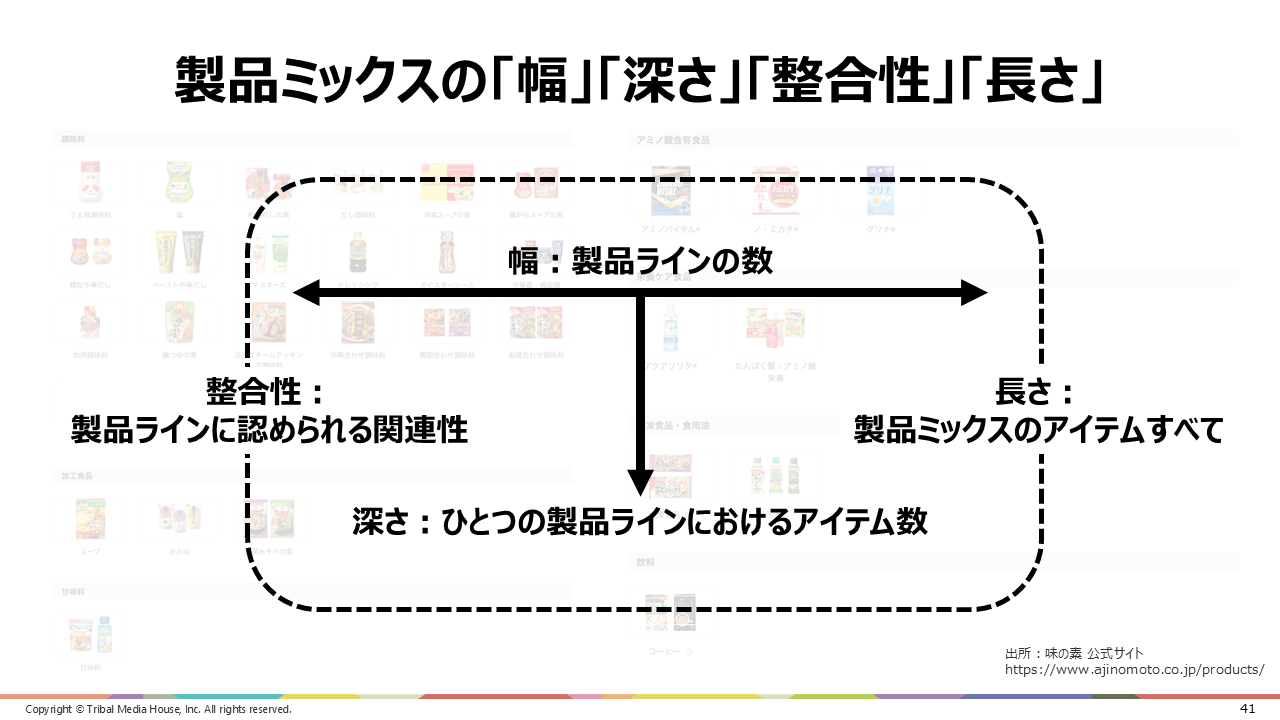

そして、製品ミックス(製品全体の組み合わせ)について、教科書では「幅」「深さ」「整合性」「長さ」という表現を用いています。それぞれ以下の図のように整理することができます。

製品ラインが多いほど「幅」があると言え、製品ライン内のアイテム数が多いと「深さ」があると考えます。

そしてアイテム数が多いほど「長さ」があると考えます。「長さ」においては、「幅」が広い・「深さ」がある・「幅」・「深さ」の両方がある、の3パターンが考えられます。

最後に、製品ミックス内における製品ごとの関連性が「整合性」とされています。

難易度が上がり続ける新製品開発

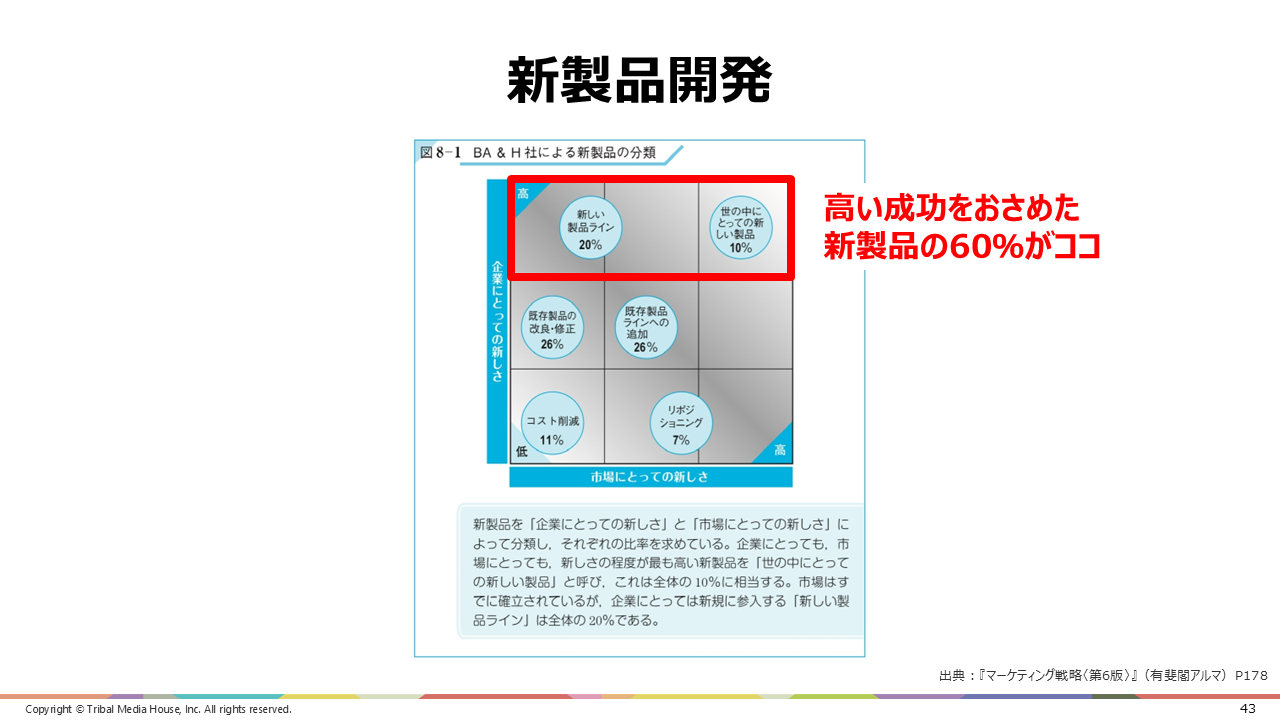

高い成功をおさめた新製品のうちの60%が、企業にとっての新しさと、市場にとっての新しさのどちらか、あるいは両方が含まれていたとされています。

一方で、とにかく斬新な製品を開発すれば成功するわけではなく「売れる」新製品の開発には多くの企業が苦労しています。「千三つ(せんみつ)」という有名な言葉があり、新製品アイデア1000個のうち、成功するのは3個くらいであることを表した言葉です。

新製品のプロセスは、一般的に「アイデアの創造→スクリーニング→事業性の分析→開発→テスト→市場導入」という流れになっています。アイデアの創造から市場導入までの時間の長さは、新しさを追求するほど長くなることが一般的であり(たとえばゼロから研究開発をするなど)、既存技術を応用することで短くすることができます。

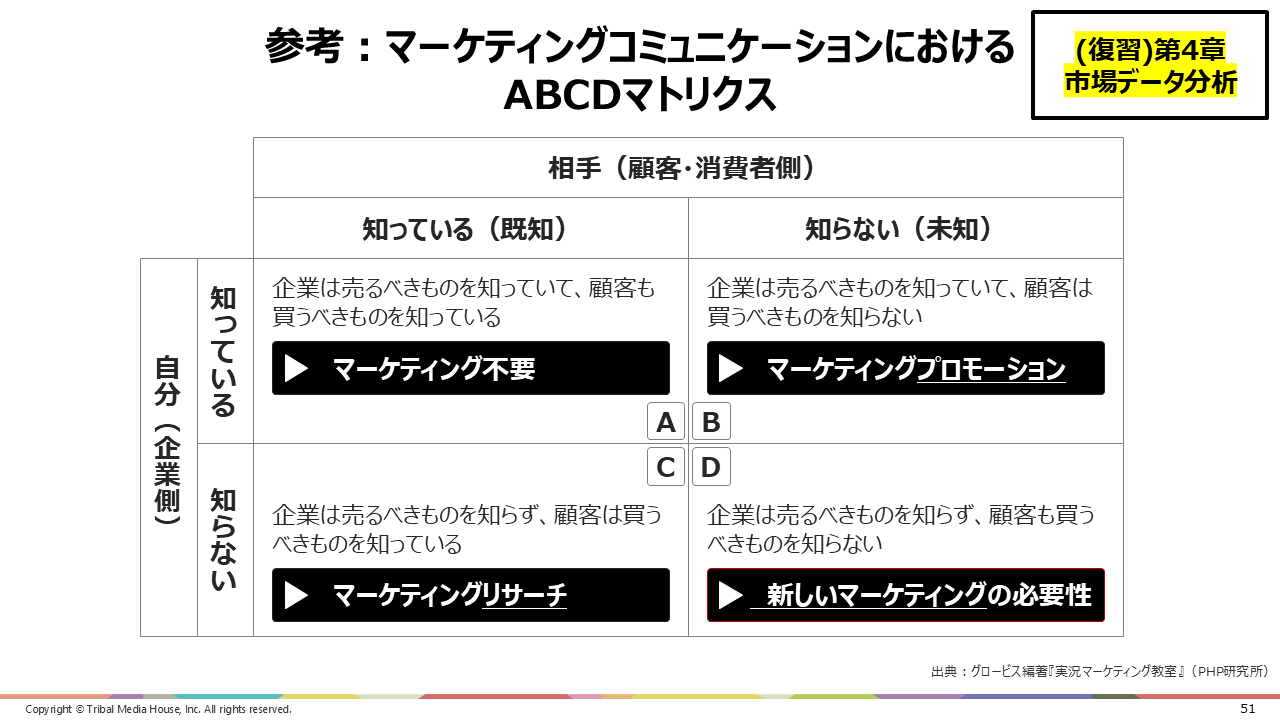

多くの場合、アイデアの創造からスクリーニングにおいて多くのアイデアは次に進むことができません。また、アイデアを出す難易度も上がり続けていると言えるでしょう。なぜなら、すでに消費者が欲しいものが言語化できるほどハッキリしていて、それを作れば売れる時代というのは終わっているからです。もはや、企業は売るべきもの(つくるべき製品)を知らず、顧客も買うべきものを知らないという時代に突入しているのです(以下の図の右下)。

新製品の開発が難しいのであれば、既存製品の販売に力を入れればよいというわけでもありません。

小売店では春と秋に大幅な棚の入れ替え(取扱う製品の内容・配置の変更)を行います。その際に、メーカーの営業パーソンは小売店に対して自社の製品を、手にとってもらいやすく・目立つ場所に並べてもらうための営業活動を行っています。

新製品があると、小売店にとっても売上につながりやすい目新しい商品を取り扱えるということになります。そのため、有利な棚を獲得するための営業戦略として新製品の開発が欠かせないという側面もあります。

ホワイトスペース戦略とブルーオーシャン戦略

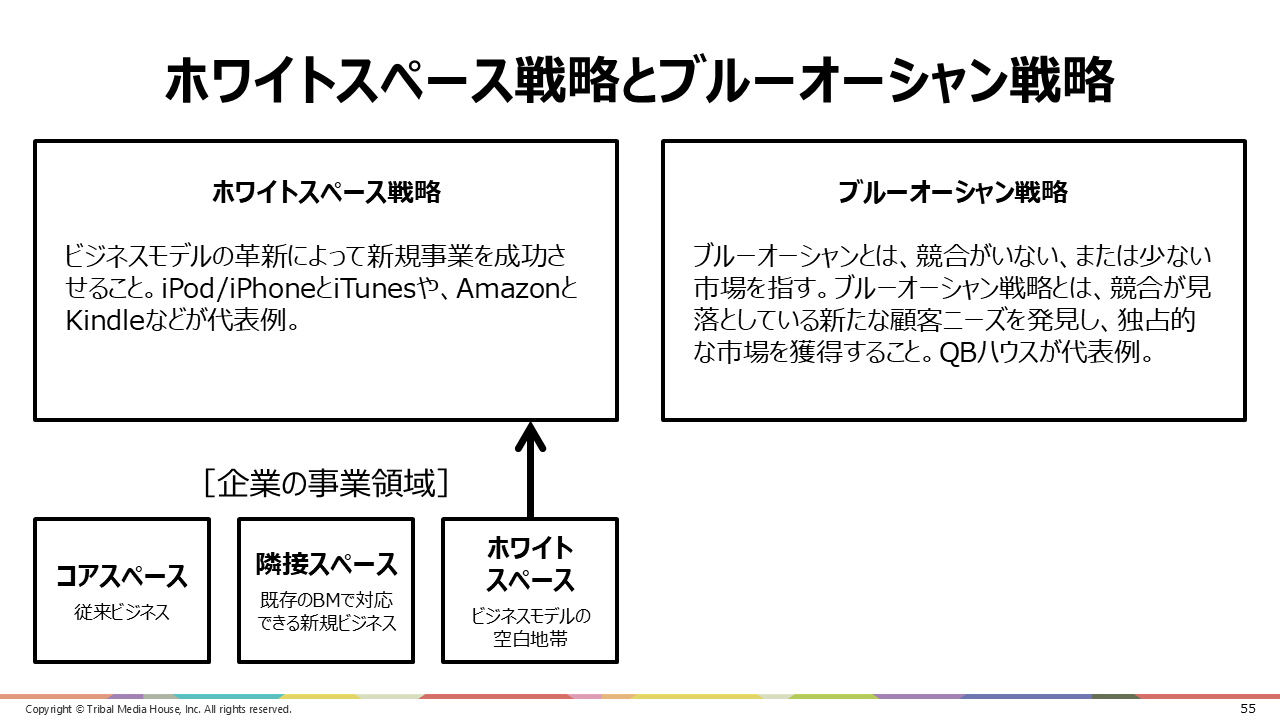

新製品の開発を行うということは、場合によっては新しい事業領域に参入するということになる場合があります。事業領域の選択に関して有名な「ホワイトスペース戦略」と「ブルーオーシャン戦略」の違いを解説します。

企業の事業領域にはコアスペース、隣接スペース、そしてホワイトスペースがあるとされています。

コアスペースと隣接スペースは従来ビジネスの延長線上でつながっているスペースですが、ホワイトスペースにはビジネスモデルの構築や革新が求められます。たとえば、Appleが行ったのはiPodやiPhoneといった音楽が視聴できる機器の製造にくわえて、Web上で音楽を販売するマーケットとしてiTunesを展開し、成功を収めました。

一方で、ブルーオーシャン戦略とは競合が見落としているニーズを叶える戦略です。ブルーオーシャン戦略の大きなメリットは先行者利益を獲得できる点になります。

ホワイトスペース戦略は企業主語で着想されるもの、ブルーオーシャン戦略は市場が主語で着想されるものであるという点で異なります。ホワイトスペースに乗り出すとき、その市場が必ずしもブルーオーシャンであるとは限りません。新製品開発を考えるときには、この2つの戦略をもとにしてアイデアを創造することも一つの方法です。

広く使えるフレームワーク「プロダクトライフサイクル」

プロダクトライフサイクルとは、時間とともに製品が市場の中で成長し、成熟し、衰退していく様子を説明しているフレームワークです。

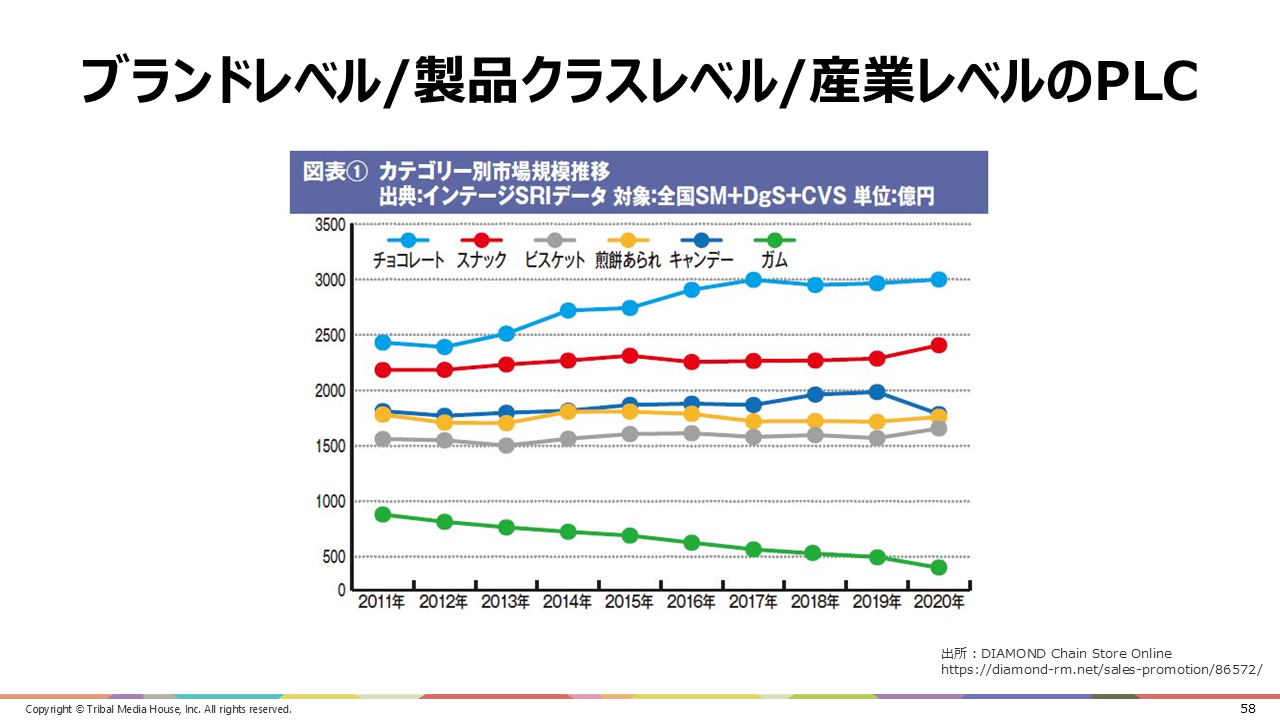

プロダクトライフサイクルの概念は、ブランドや産業レベルでも存在していると考えることができます。たとえば、以下の図にもあるようにガムの市場規模は縮小を続けており、プロダクトライフサイクルにおける衰退期に入っていると考えられます。

プロダクトライフサイクルは、企業の成長戦略におけるPPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)の根底にある概念とされています(詳しくは第2回を参照ください)。

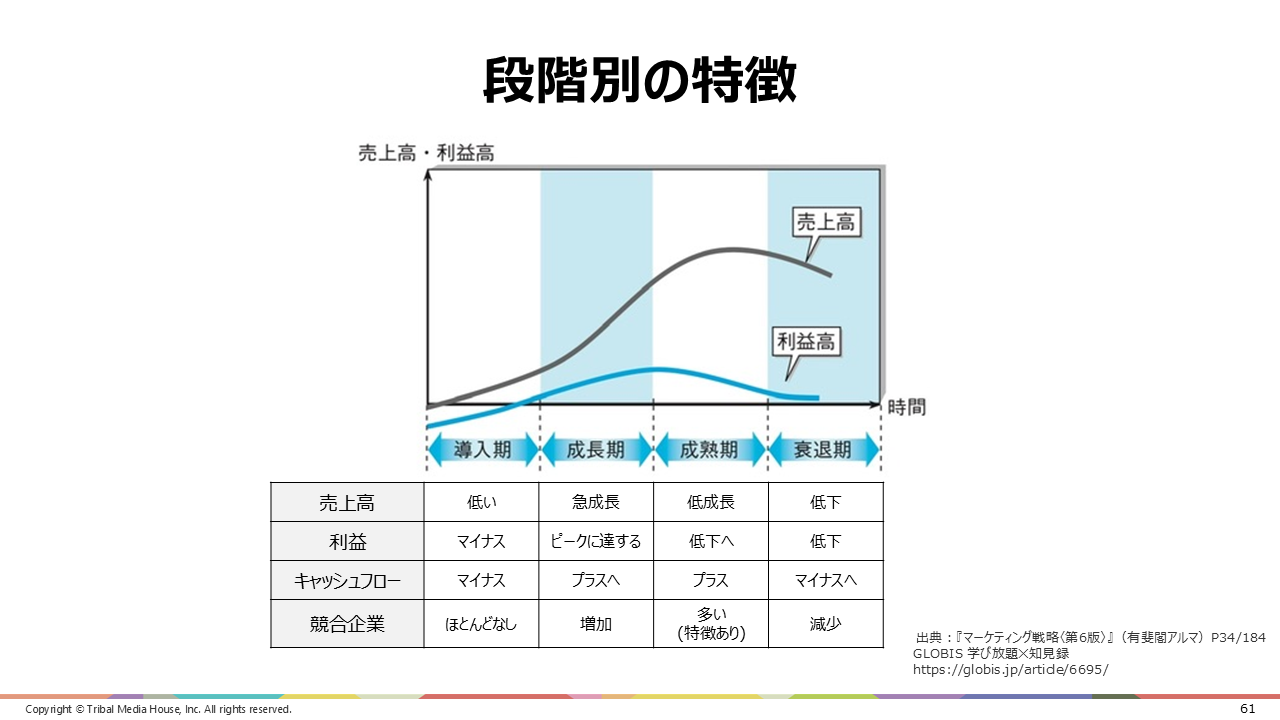

プロダクトライフサイクルにおける各フェーズにおいて、売上高・利益・キャッシュフロー・競合企業数を整理したのが以下の図です。

このフレームワークを用いるときの注意点として、自社の売上が下がったことと、プロダクトライフサイクルにおける衰退期に入ったことは必ずしもイコールではありません。図のように成長期・成熟期においては多くの競合企業・製品の存在があり、プロダクトライフサイクルでは成長期にあるにも関わらず、戦略ミスによって売上が減ってしまう場合がある点に注意しましょう。

また、プロダクトライフサイクルには「従うべきなのか」「コントロールすべきなのか」という2つの議論が存在します。多くの場合、コントロールすることは難しいと考えるのが適切だと池田は言います。

コントロールが成功した例として、ハイボール(ウイスキー)が挙げられます。サントリーの大掛かりなプロモーションやPR活動によって、プロダクトライフサイクルにおけるウイスキーは衰退期に入っていたにも関わらず、ハイボールブームによって再び成長期に戻すことに成功しました。

一方で、ブームやトレンドを生み出すための活動を、一企業の力のみで行うことは非常に難易度が高く、マーケットリーダーしか選べない戦略であるという点には注意が必要です。

ブランド戦略の方向性

ブランド戦略については、詳しい解説は教科書を参照してください。以下、ポイントを抜粋してまとめます。

- 先発ブランドと後発ブランドそれぞれにメリットがある。先発ブランドはリスクが高いものの、成功すれば先行者利益を中長期にわたって得られるハイリスク・ハイリターンな戦略である。後発ブランドはコストをおさえたうえで市場参入しやすく、成功確率を高めることができる

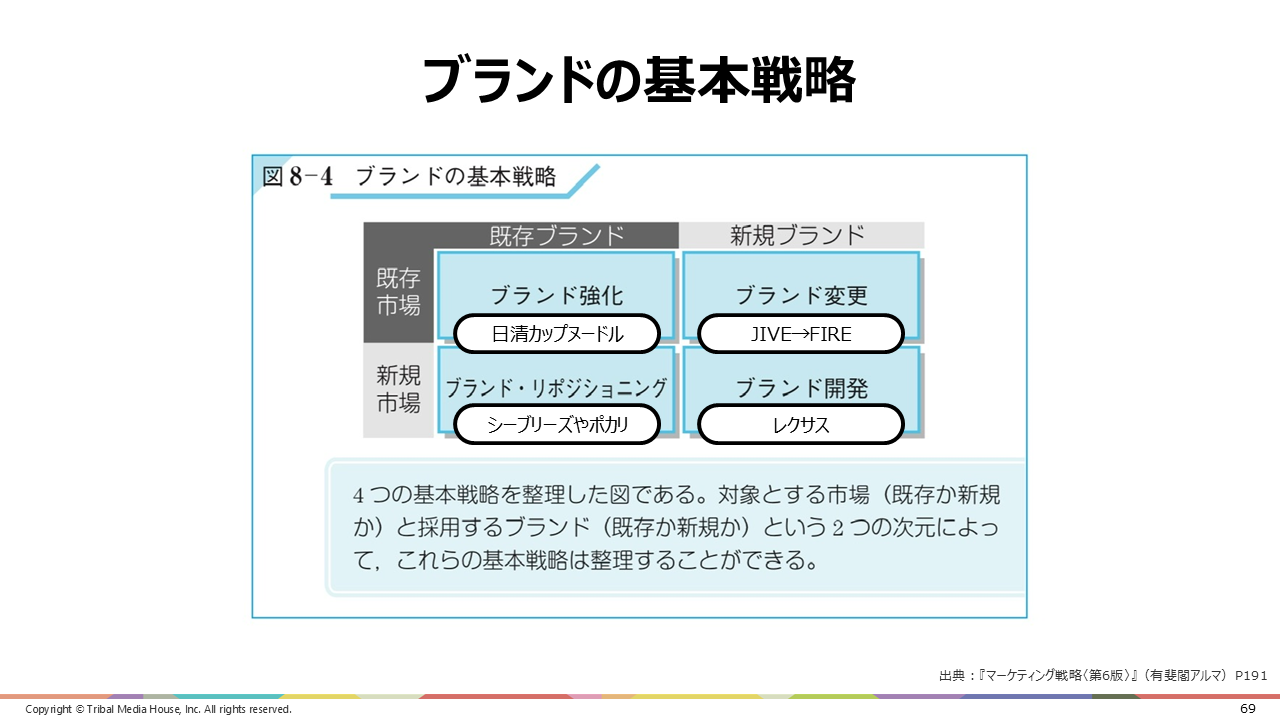

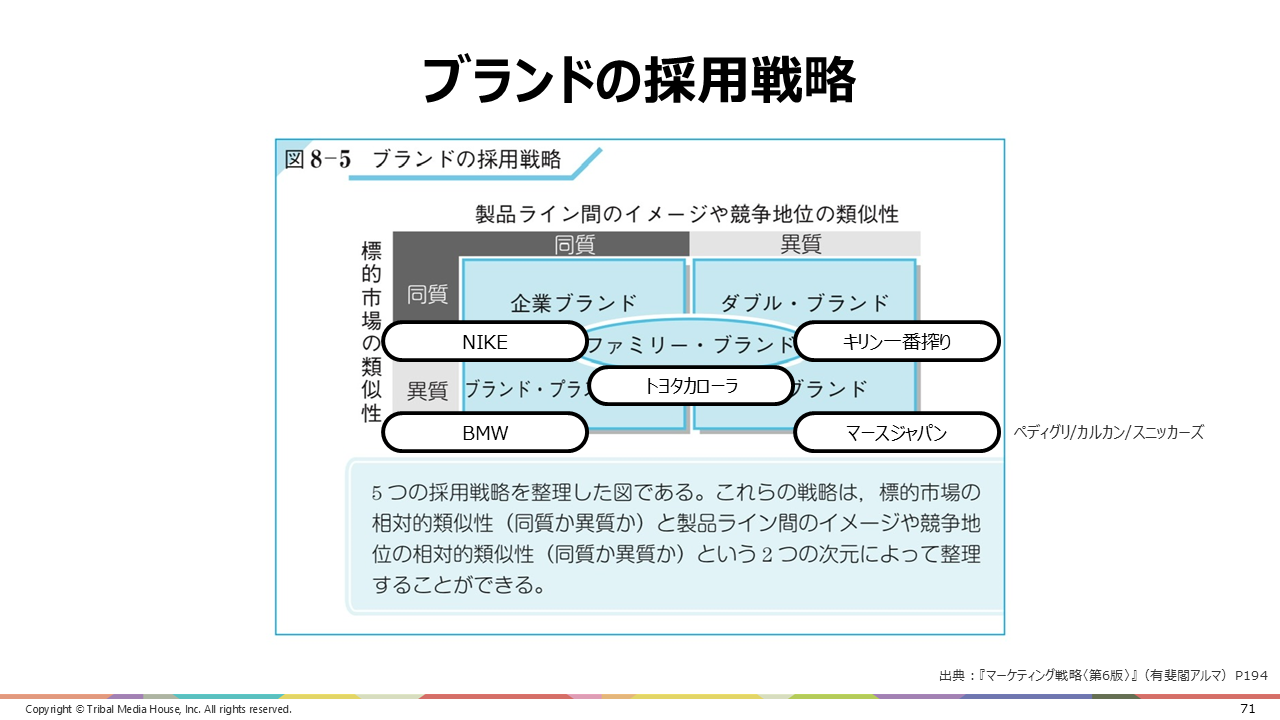

- ブランドの基本戦略・採用戦略は以下の図のように四象限で整理することができる。具体的なブランド名とセットで理解しましょう

- ある製品で成功したブランドを、別の製品カテゴリーにも用いることをブランド拡張と言う。新しいブランドを立ち上げるための投資・時間・コストを削減できるが、ブランド価値毀損のリスクもある。ライザップがブランド名を冠したプロテインを発売したり、コーヒーでスタートしたクラフトボスが紅茶を販売したりすることが例として挙げられる

まとめ

- 製品には決まった定石や型はなく、企業の工夫によって成立している。一方でマーケティングの中核は製品であり、製品パフォーマンスが伴っていることが売上増加の前提条件となる

- 製品は便益の束とよばれ、便益(ベネフィット)は三つに分類することができる。カテゴリーによってどのベネフィットが重視されるのかは、顧客によってグラデーションがある

- 製品対応のレベルは個別ブランド→個別製品ライン→製品ライン全体と段階に分けることができる。製品ミックス(製品全体の組み合わせ)は「幅」「深さ」「長さ」「整合性」といった尺度が用いられる

- 新製品開発の難易度は上がり続けている。企業は売るべきもの(つくるべき製品)を知らず、顧客も買うべきものを知らないという時代に突入しているという前提のもとで、製品開発を行うことが求められている

- プロダクトライフサイクルは広く使えるフレームワーク。一方で売上の減少は必ずしも衰退期に入ったことを示しているわけではなく、各フェーズの移行も結果論に過ぎないため、「いまはどのフェーズなのか」を考えるにはマーケター自身の考察や解釈が必要