売上とブランド 特別編 実務家が語るブランディングの最前線 振り返りレポート

抽象度が高い概念である「ブランド」について理解するためには、理論はもちろん実践による経験の積み重ねが欠かせません。

これまでMARPSではブランドをテーマにした特別イベントを複数回実施しました。そして今回は『実務家が語るブランディングの最前線』と題して、実務家による体験談にもとづく知恵の共有を目的とした特別イベントを実施しました。

ゲストにはウォルト・ディズニー・ジャパン、ギャップジャパン、フェラーリ・ジャパン、BMWジャパン、ベントレーモーターズ ジャパンなどでマーケティングやブランド戦略統括を歴任してきた遠藤 克之輔さんをお迎えし、理論とリアルな体験談にもとづいた実践的なブランドマーケティングについてうかがいました。

遠藤 克之輔さんは、誰もが知る数々のグローバルブランドで繰り返し成果を出してこられています。企業や環境を変えても再現性高く成果を出すための考え方について解説いただきました。

どんな現場でも使えるマーケティング活動の捉え方

取り扱う商品・サービスがアパレルからラグジュアリーブランドに変わっても、マーケティングの考え方は普遍だと遠藤さんは言います。

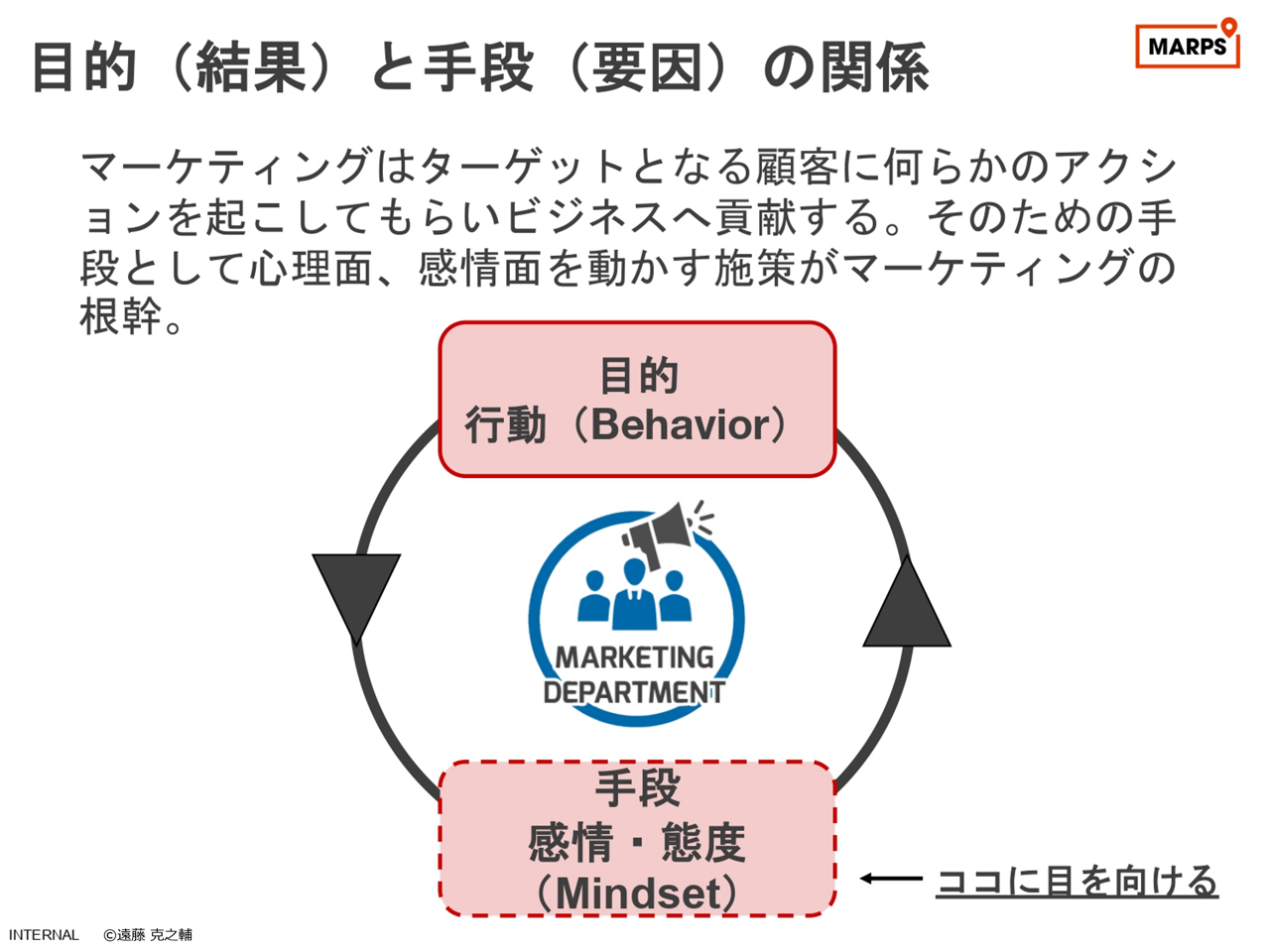

顧客理解・差別化や独自性を生み出す・インサイトを見つけ出す・商品やサービスを企画する・認知を獲得する・顧客満足度を上げるなど、マーケティングにまつわる活動は数多く存在しますが、これらのアクションはすべて手段であり、以下のように目的と手段という構造に整理することができます。

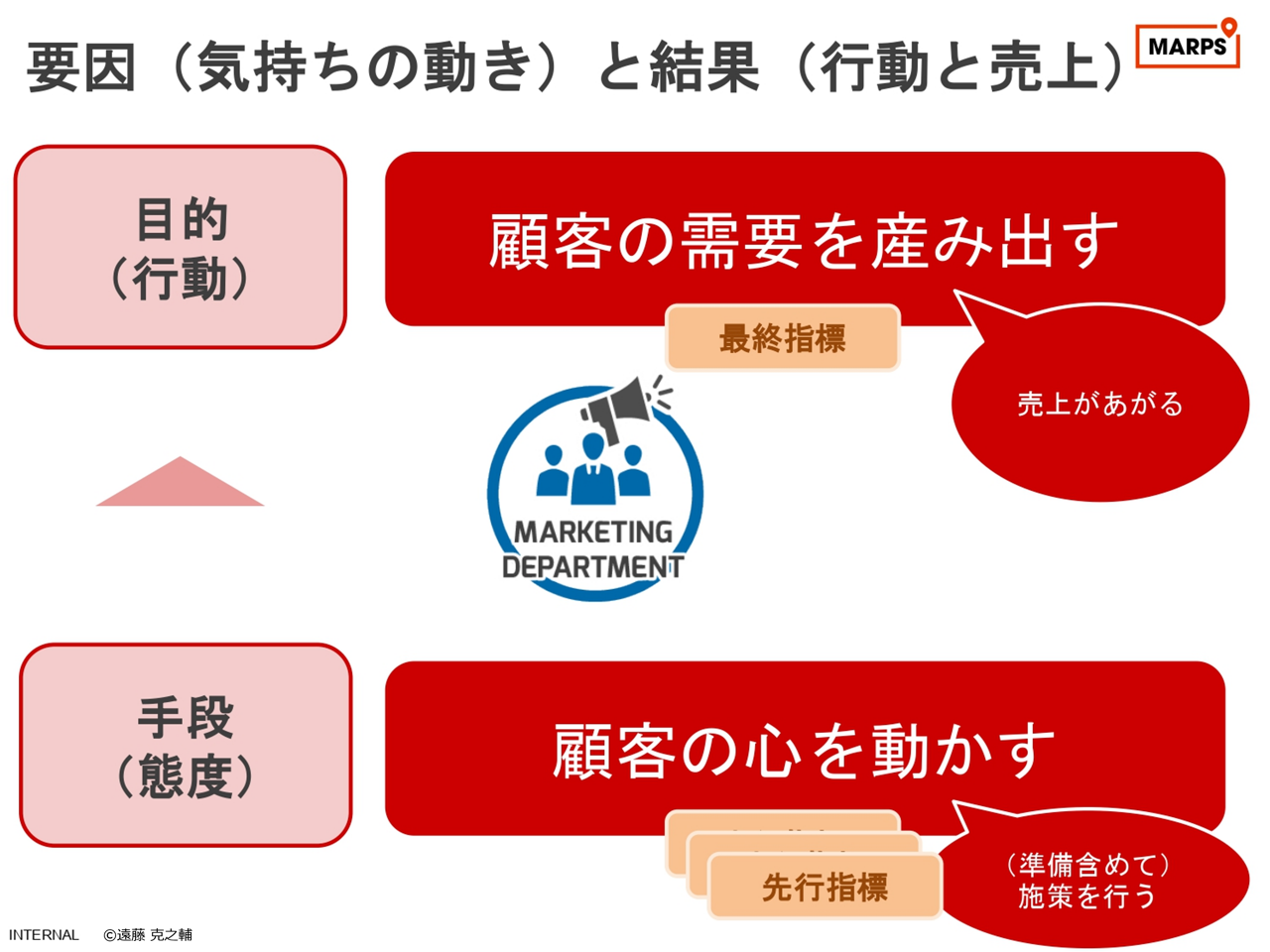

あらゆる手段を駆使して、顧客の心理、感情や態度(本記事ではマインドセットと表現します)を動かし、目的である行動(店舗に足を運ぶ・アプリDLする・購入する・SNSでシェアをするなど。本記事ではビヘイビアと表現します)に結びつけていく。そして、その行動の結果として、感情や態度(マインドセット)が変化するというマインドセットとビヘイビアの相互作用が起こります。この相互作用を起こし続けることがマーケティング活動だと捉えることができます。顧客のマインドセットを動かせたかどうかが先行指標となり、売上は最終指標ということになります。

この先行指標と最終指標の考え方は、どのような商品・サービスであってもほとんど変わりません。この考え方を前提として、マーケティングの効果に対する考え方を見ていきましょう。

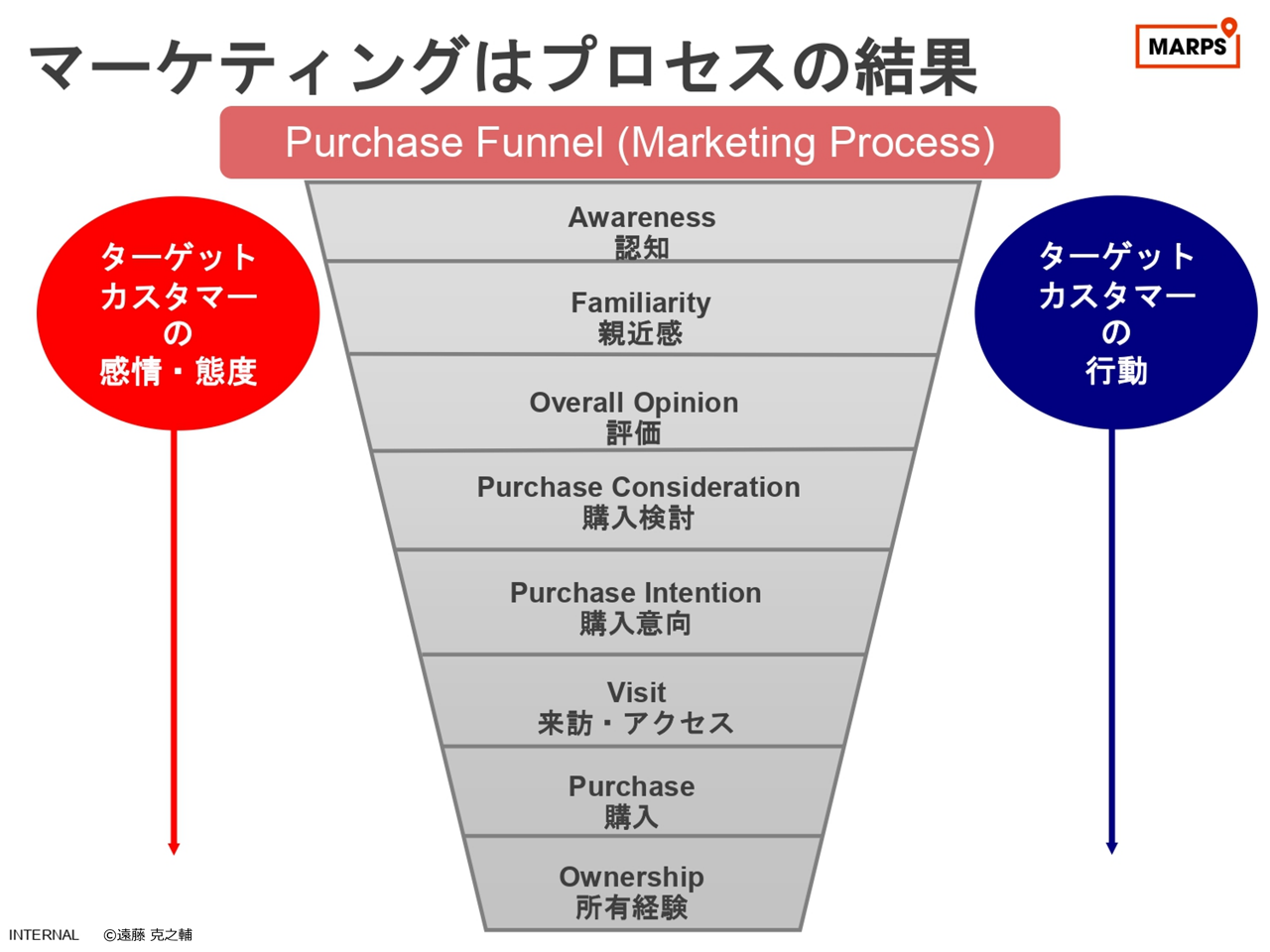

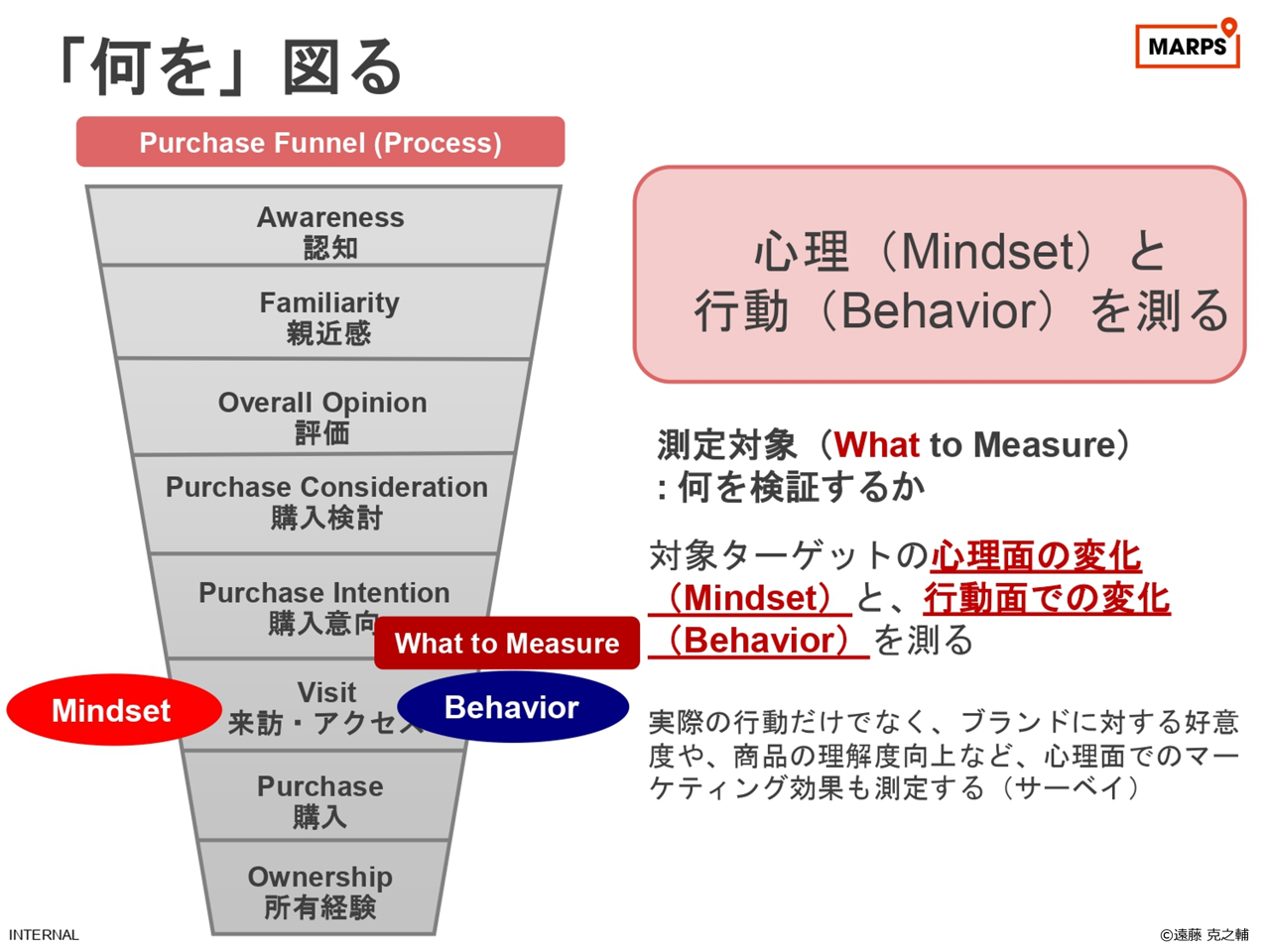

パーチェスファネルには考え方が複数あるため、上記の図におけるファネルの段階は一般的なものを総花的に記載したものだとお考えください。ブランドや商品・サービスを認知して、欲しい気持ちが高まっていき、購入に繋がり、所有されて体験を重ねていくという段階が存在しています(商品・サービスによってこのファネルの段階はさまざまです)。

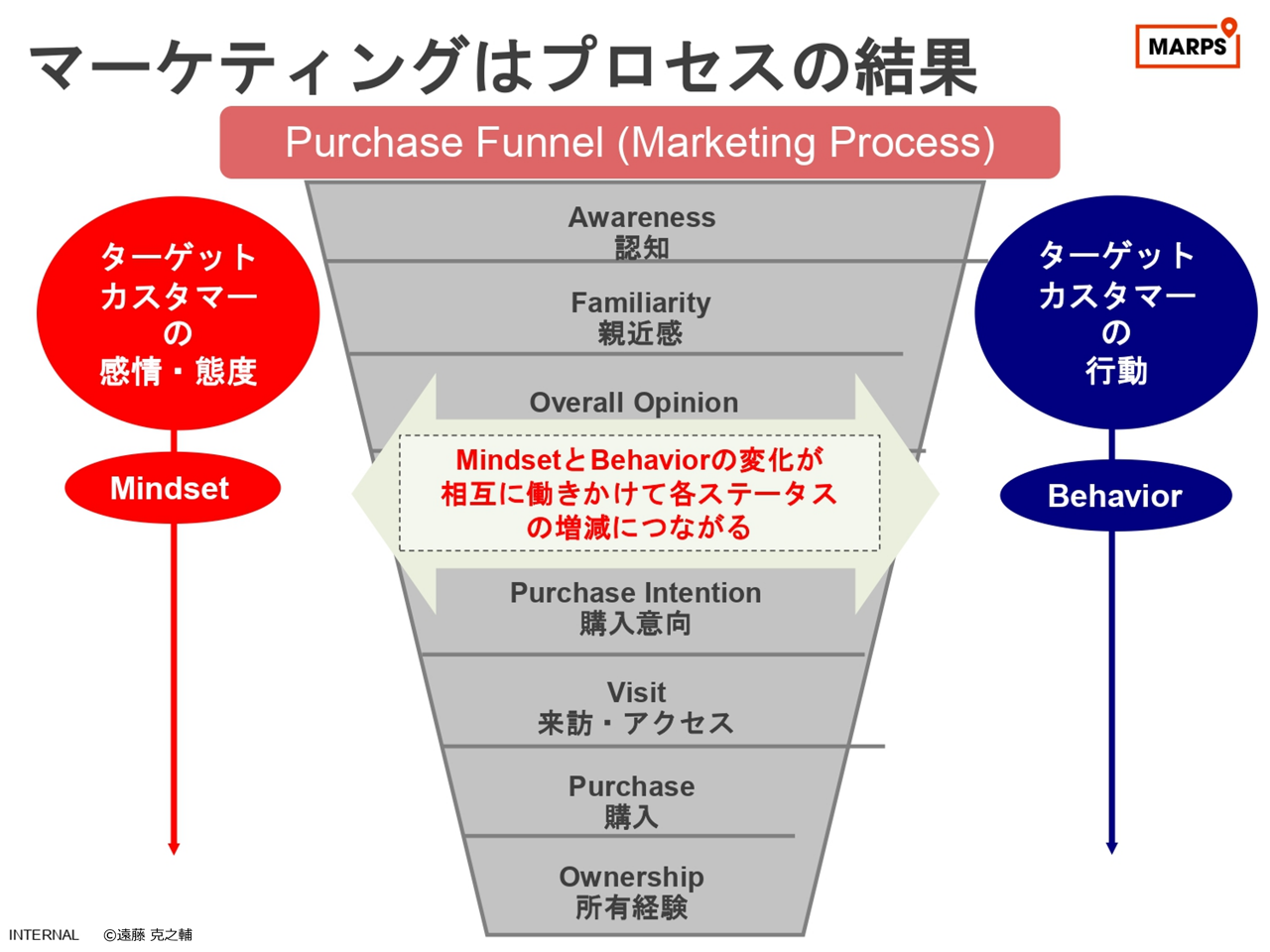

そして先程、感情・態度(マインドセット)が変わることで行動(ビヘイビア)が変わり、ビヘイビアの結果としてマインドセットにも影響を及ぼすという相互作用があると解説しました。これをファネル上に当てはめると以下のようになります。マインドセットとビヘイビアが変化することで、パーチェスファネルの段階が進んでいく(あるいは後退する)ということになります。

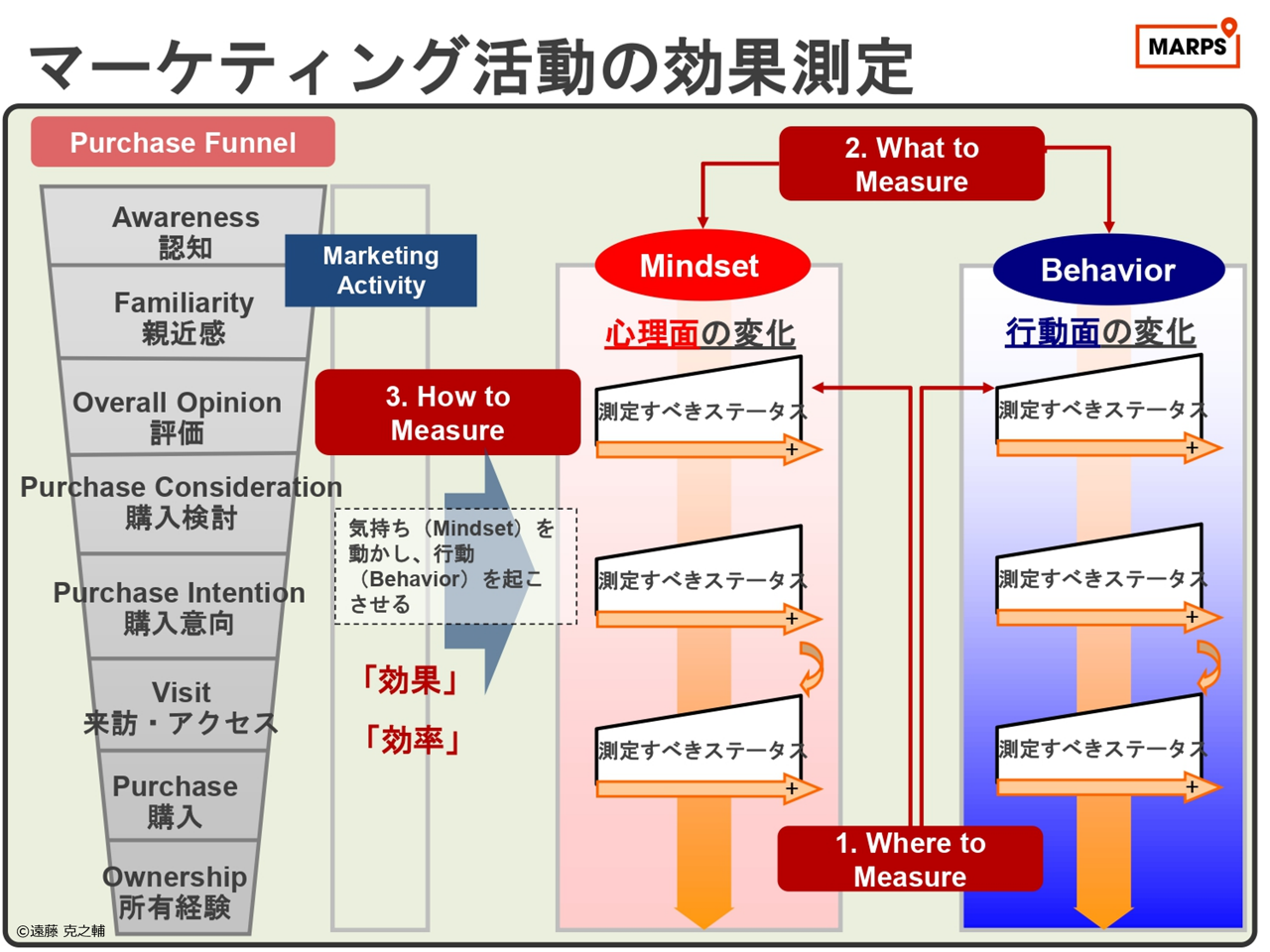

この考え方に則ると、マーケティング効果測定において考えなければならないポイント(逆説的に施策実行の目的を検討するポイント)になるのは、「(パーチェスファネルの)どこ」「何(マインドセットかビヘイビアのどちらか)」「効果・効率」ということになります。一つずつ解説します。

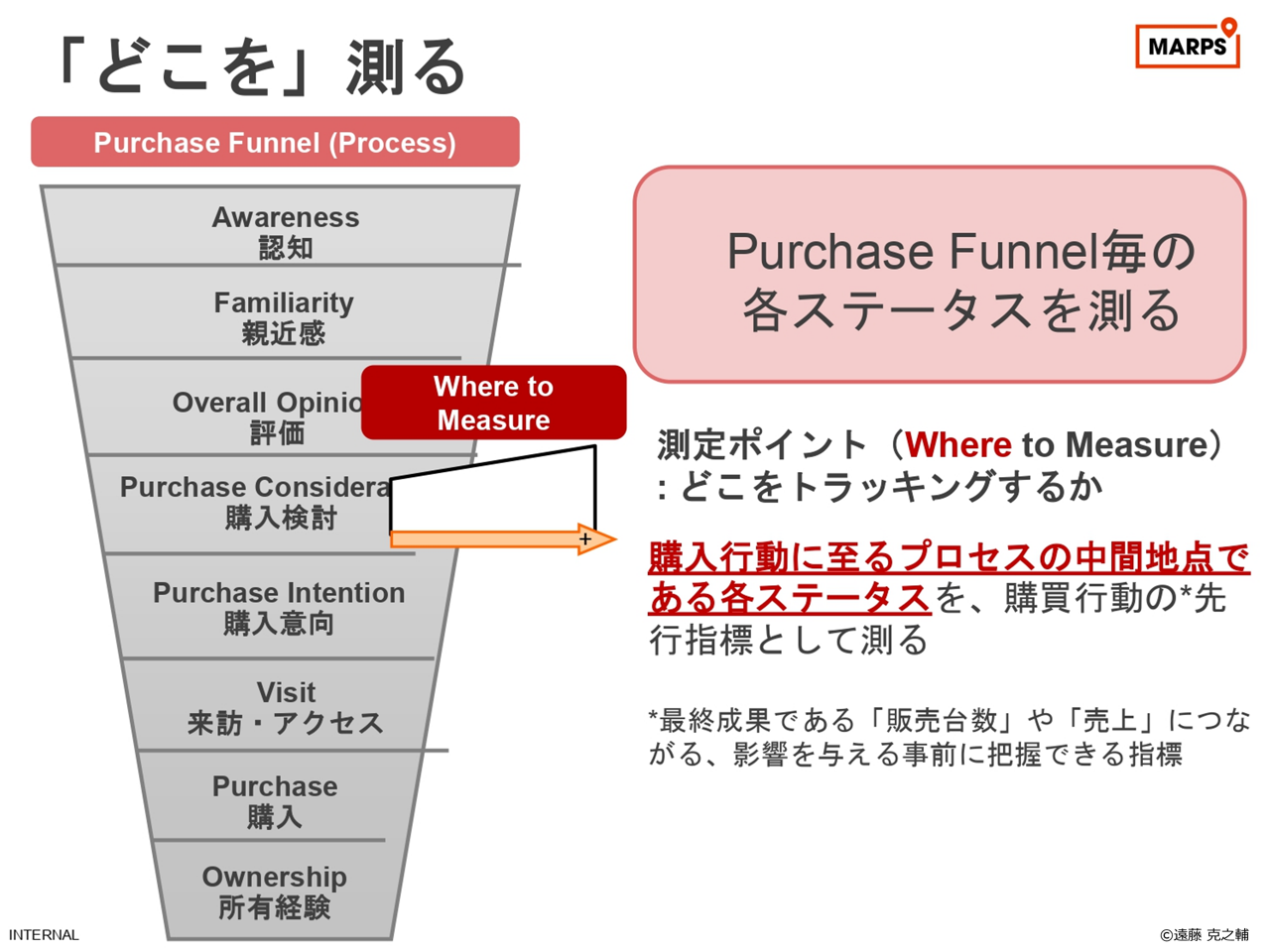

「どこ」を測る

行った施策がパーチェスファネルのどこに効いたのか(効かせたいのか)がポイントになります。車の例でいうと、販売台数向上に至るまでのステップをファネルに分解して、ファネルのどこに作用させたかったのかにもとづいて測定をします。この場合、ファネル上の「どこを変えたかったのか?」という的をあらかじめ絞るということが施策検討時に欠かせません。

「何」を測る

パーチェスファネルのどこを測るかが決まれば、マインドセットかビヘイビアのどちらを測るかを決めます。なにかを効果検証したいとなったときに、気持ちを確かめたいのか・行動をしたことを確かめるのか、どちらを確かめたいのかを定めておくことが重要です。この「何」は、感情や態度(マインドセット)と行動(ビヘイビア)の二択しかありません。

行動なら行動量や行動した人数を測ることが効果的ですが、マインドセットの測定にはアンケート調査が必要です。なぜなら、感情や態度(マインドセット)というのは目に見えないものであり、顧客の頭の中にしか存在しないためです。

「効果と効率」を測る

仮に購入検討者が5万人います、となったとしても、その数字単独では効果と効率を評価することはできません。施策の良し悪しは変化で把握することが求められます。たとえば前年対比・前回キャンペーン対比・競合対比など、どれくらい増えたのか(減ったのか)を確認することが効果を測るということです。

そして効率を測るとは、投下した予算に対してどれくらい変化させられたのか・パーチェスファネルの段階をどれくらい次に進めることができたのかなどを測ります。効果と効率の評価においては、絶対評価だけでなく、相対評価で検証しなければ、社内説明に説得力をもたせることはできません。

マーケティング活動の効果測定(≒マーケティング施策の目的設定)のまとめ

パーチェスファネルが存在して、ファネルにおける段階のどこを測るのかが第一に必要です。そして、次にマインドセットとビヘイビアのどちらを測るのかを決めます。最後に、効果と効率を測る、という流れになります。この効果測定を行うためには、あらかじめ施策の目的としてもパーチェスファネルの何を変化させることを目的とするのか、そして何を測るのかを決めておくことが欠かせません。

この効果測定の考え方は、ラグジュアリーブランドに限った話ではなく、どのようなブランドでも普遍的な考え方であると遠藤さんは言います。

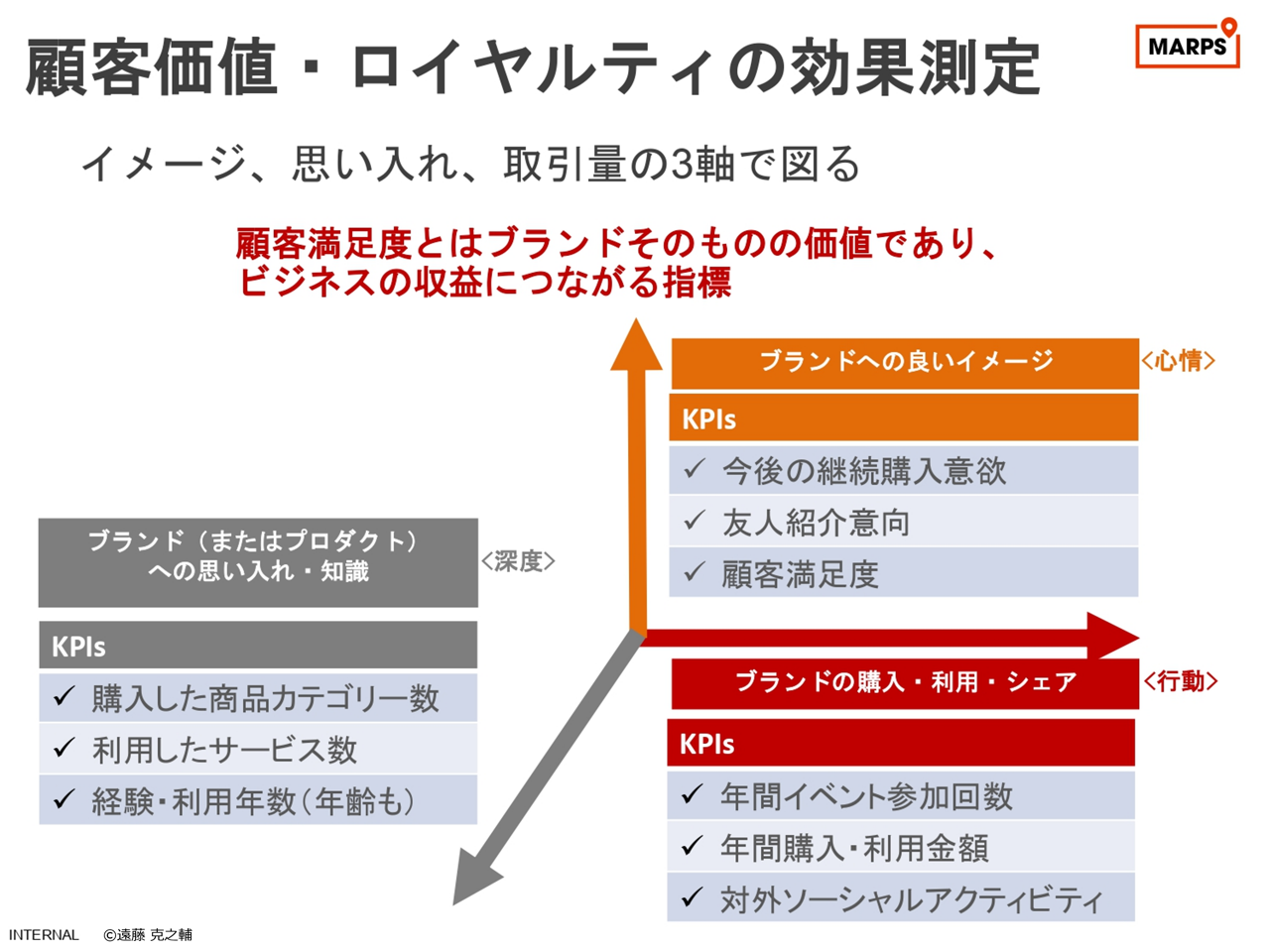

顧客価値やロイヤルティの効果測定

顧客価値やロイヤルティが重要になるビジネスにおいて、ロイヤルティの効果測定には以下の軸を遠藤さんは用いています。

心情軸(オレンジ色)は気持ち面における評価軸です。今後の購入意欲、満足度、推奨意向などが該当します。行動軸(赤色)はマネタリーバリューと呼ばれるもので、特にリピート売上を増やし、LTVの向上につながる実際の行動がどれくらいあるのかを評価するものです。そして深度軸(灰色)は思い入れの深さに関連する指標です。

特に既存顧客にむけた施策(ポイントプログラムやメンバーシップなど)を行うときには、その施策によって、これらの指標のどれを伸ばしたいのかということをあらかじめ目標設定しておき、測定することを行っています。