売れるかどうかの勝負は店頭で決まっているのか? 振り返りレポート

今回は、「買ってもらえるかどうかは店頭ですべてが決まるのか」というテーマのもと、生活者の購入決定に至るまでの意識や態度の変化と、決定要因について深く掘り下げます。

「買う」という「行動」は店頭やECで行われます。それゆえ、配荷(ストアカバレッジ)や、陳列・店頭販促(インストア・マーチャンダイジング)が重要であることは間違いありません。

一方、すべての購入が「店頭で決まっているのか?」と言うと……。

購入を検討する商品の選択肢はいつ、どのようにして決まるのか。その中から「この商品を買おう」という意思決定は、いつどのように行われるのか。

本講義では生活者の購入意思決定プロセスに焦点を当て、商品やサービスに対する評価が形成される瞬間である「MOT(Moment Of Truth)」の概念を詳しく解説します。

MOTがどのようにして発生し、その背後にはどのようなメカニズムがあるのかについて、記事にまとめました。

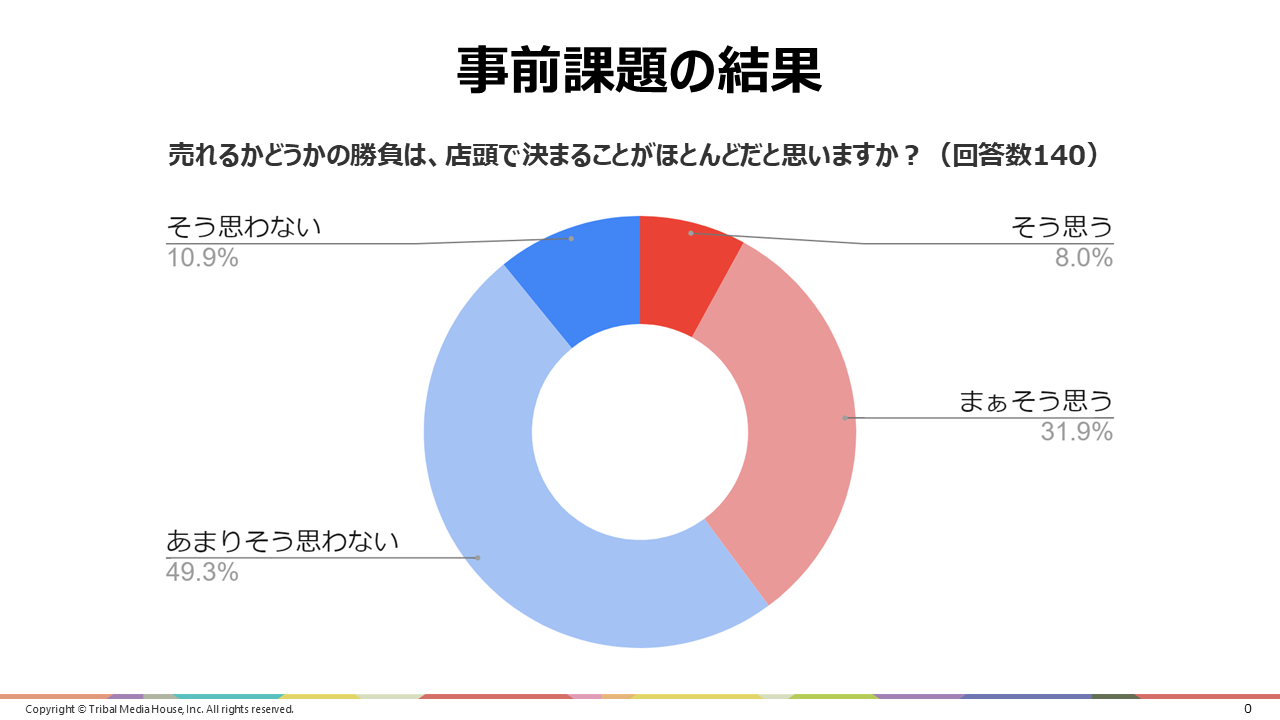

講座へお申し込みいただいた方の回答サマリー

今回はお申し込み時に「売れるかどうかの勝負は、店頭で決まることがほとんどだと思いますか?」という課題に回答していただきました。

「そう思わない」「あまりそう思わない」がやや多い結果となりました。今回の池田の回答は「売れるかどうかの勝負は店頭に立つ前に(ほぼ)決まっている」です。

商品・サービスが購入されるとき、主に価格で比較されたり、価格の変動が購入に大きな影響を及ぼしたりする場合は(たとえば大幅に値引きされていたなどの場合は)、店頭で決まることがほとんどです。スーパーやドラッグストアで取り扱われているような一般消費財がこれに該当します。

一方、価格のみで購入が決まりにくい商品・サービス(買回品・専門品)や、最寄品であっても時と場合によって、店頭に訪れる前に購入が決まることがかなりの頻度で起こります。

店頭へ訪れる前に意思決定が行われるメカニズムを考えてみましょう。

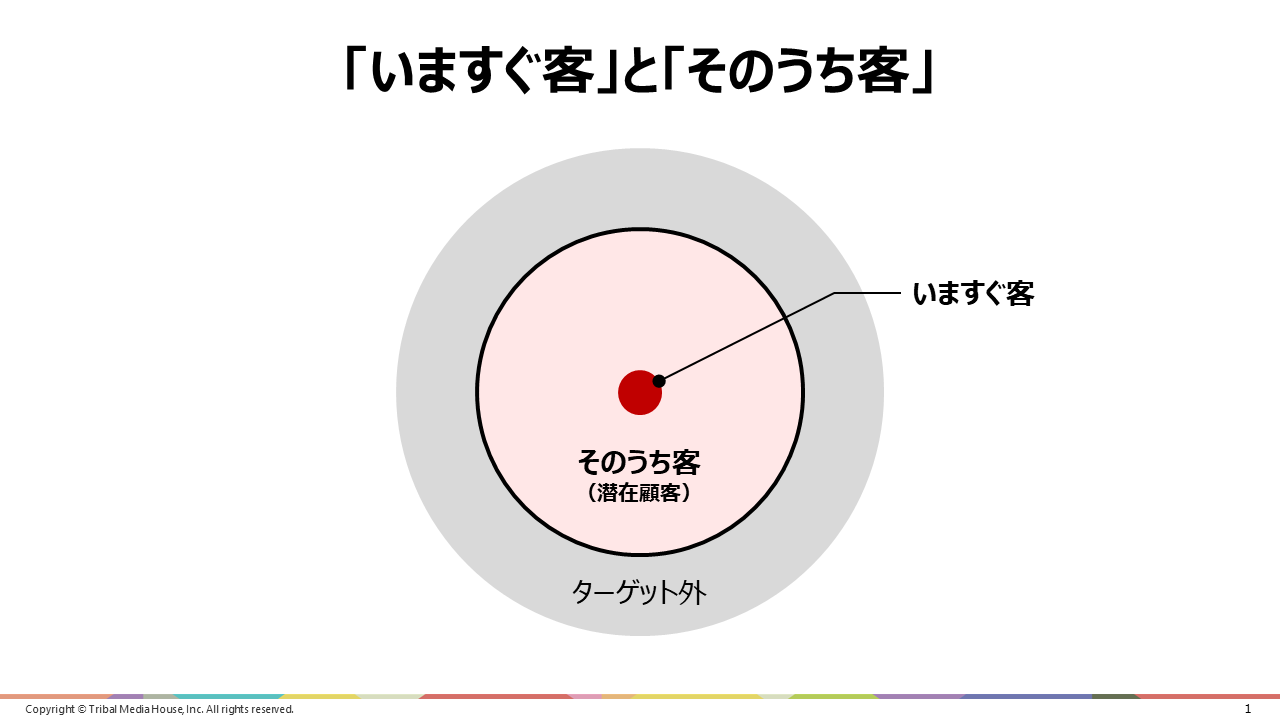

「いますぐ客」と「そのうち客」に分けて考える

生活者の購入に至る決定要因を理解するために、顧客を時間軸で捉えてみましょう。

「いますぐ客」はすでにニーズのスイッチがオンになっています。一方で「そのうち客」はそうではありません。今は購入しないが、将来購入する可能性があるのが「そのうち客」です。

「いますぐ客」の獲得にデジタルマーケティングは有効です。代表的な例としてリスティング広告(検索連動型広告)が挙げられるでしょう。リスティング広告は「いま、自分たちの商品・サービスで解決できることにニーズがある」相手をターゲティングできることに大きな強みがあります。

一方で、すぐに売上につながる「いますぐ客」に対するアプローチは、ほとんどの企業が力を入れているため競争がとても激しく、資本が大きい企業であるほど有利なことからも、それのみに集中することは得策ではありません(もちろん、可能な限り効果・効率を高めることは必要です)。

リスティング広告に代表されるデジタルマーケティングの施策は、「いますぐ客」にアプローチできるため効果・効率がよく、費用対効果が明らかになりやすく、そして短期的に売上につながることが単年度ごとに評価される会計制度とも相性が良いこともあり、この数十年で多くの企業の広告予算が投下されるようになりました。

一方で、池田はこの「いますぐ客」を獲得するアプローチのみに、企業やマーケティングに携わる人の意識や行動が偏ってしまうことに対して警鐘を鳴らします。

「いますぐ客」へのアプローチは農作物の収穫のように例えることができます。種まきや水やりといった活動がなければ、収穫はできません。このように役割分担で考えることも重要だということです。種まき・水まきにあたる活動が「そのうち客」に対するアプローチです。

過去の「そのうち客」へのアプローチが、今年の収穫(「いますぐ客」へのアプローチ)の効果・効率を上げていることは間違いありません。たとえば、「いますぐ客」に変化したとき、競争に巻き込まれずに指名買いされたり、リスティング広告などで接触したときにクリックしてもらいやすくなったりする効果が考えられます。要は、自社にとって最適なバランスの見極めが大切だということをおさえておきましょう。

生活者が商品・サービスを評価する「真実の瞬間(Moment of Truth)」

続いて、「真実の瞬間(Moment of Truth)」の概念を理解しましょう。

1990年に日本でも出版された、邦題『真実の瞬間―SAS(スカンジナビア航空)のサービス戦略はなぜ成功したか』(ダイヤモンド社)によって、この概念が提唱されています。

一人の乗客がスカンジナビア航空の飛行機に乗るたびに、社員と平均5回、1回あたり15秒の接点を持っていることがわかりました。その5回×15秒の接点で受ける印象によって、乗客たちは航空会社に対するパフォーマンスの評価を行い、リピートするかどうかを決めていたのです。このような、顧客が自社の商品やサービスに対する評価を行う瞬間が「真実の瞬間」と名付けられました。この概念はサービス品質の向上をめざすサービスサイエンスの世界で広く普及しました。

その後、2004年にP&Gが、商品における「真実の瞬間」を定義しました。顧客は商品の購入において2回パフォーマンスを評価する、というものです。1回目の評価は、店頭で商品を購入する際に行われます。これがFMOT(First Moment of Truth)です。2回目の評価は、購入後に商品を利用する際に行われます。SMOT(Second Moment of Truth)です。

トライアル顧客に手に取ってもらうためのFMOTと、リピート顧客になってもらうためのSMOTに焦点を当てて顧客体験の向上に注力することで、売上を最大化させることができるという考え方です。

さらに7年後の2010年、GoogleがZMOT(Zero Moment of Truth)を提唱しました。ZMOTは、インターネットの普及によって情報探索行動が一般化したことを踏まえ、購入意思決定の大部分が店頭購入以前にほぼ完了しているということをエビデンスとともに主張したのです。

そして、商品・サービスを使い続ける中で、評価が上書きされ続ける体験の連なりとしてTMOT(Third Moment of Truth)が加わりました。TMOTについて補足すると、SMOTが点の評価であることに対して、TMOTは線の評価であると池田は言います。

たとえば、初めて訪れたレストランで料理が「美味しかった、また来たい」と評価しているのがSMOTです。その後、何回も通うようになり、雰囲気の良さやコスパの高さなど魅力を再確認し、自分の中で上書きし続けていく体験の連なりがTMOTです(悪い方向に上書きされる場合もあります)。

まとめると、以下のように整理されます。

- ZMOT:購入前に商品・サービスを評価する瞬間

- FMOT:購入時に商品・サービスを評価する瞬間

- SMOT:購入して初めて商品・サービスを利用し、評価する瞬間

- TMOT:利用を続けるなかで、評価を上書きし続ける体験(瞬間)の連なり

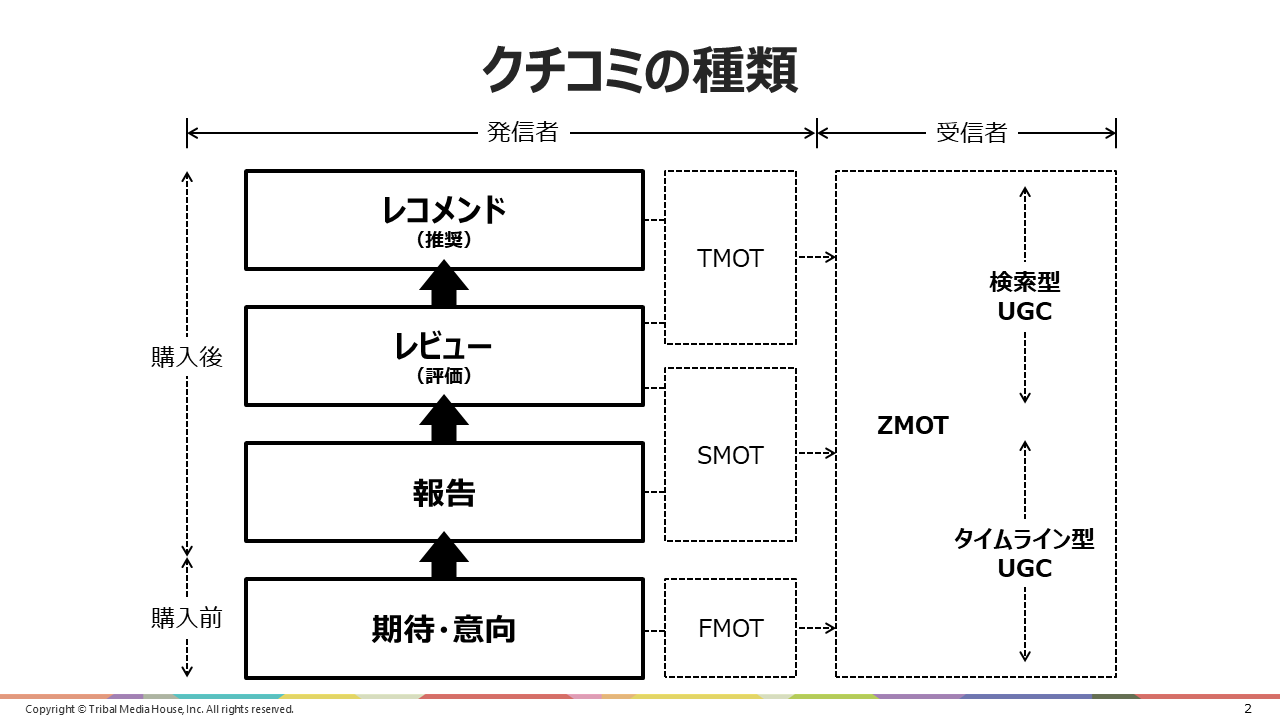

ここでおさえておきたいことが、FMOT~TMOTで生まれたクチコミが、新規顧客のZMOTになるという構造です。真実の瞬間の概念を踏まえて、マーケティングコミュニケーション上のクチコミを整理すると以下のようになります。

クチコミの種類は以下の4つに分かれ、それぞれが発信者のMOTと連動しており、受信者のZMOTに影響していることを表します。

- 「期待・意向」のクチコミ(例:ほしい!・おもしろそう・楽しみ)

- 「報告」のクチコミ(例:買った!・行ってきたよ~)

- 「レビュー(評価)」のクチコミ(例:ここが最高だったよ!)

- 「レコメンド」のクチコミ(例:◯◯に困ってる人は、マジでこれ使ってみてほしい)

「期待・意向」と「報告」は、以前であれば家族や友人との会話の中で行われ、記録されることなく消えていった言葉が、SNSの登場によって可視化され、ログとして残るようになりました。この2つのクチコミはX(旧Twitter)やInstagramなどのSNS上で流通するタイムライン型UGC(User Generated Contents=ユーザー生成コンテンツ)だと言えます。

こういったクチコミがSNSのタイムライン上に数多く流れてくることで、クチコミ受信者の興味喚起や購入意向の向上につながります。

「レビュー(評価)」「レコメンド(推奨)」は、Amazonや価格.com、@cosmeのようなレビュー系のサイト・アプリでクチコミが行われます。SNSのタイムライン上に流れてくるタイムライン型UGCとは対象的に、検索によって接触する検索型UGCであると言えます。

タイムライン型UGCと検索型UGCの違いは、受信者の接触時の状況が受動的・能動的かの違いです。タイムライン型UGCは受動的に接触します。受動的に接触するとは、たとえば暇つぶしのために開いたInstagramで、たまたまそのクチコミに接触した、のような場合です。

対して、検索型UGCは生活者から能動的に接触します。検索行動そのものが、何らかの動機を伴って能動的に行われるものだからです。つまり、この2つのUGCは、生活者の購入意思決定プロセスにおいて関わる段階が異なります。先ほどの「そのうち客」と「いますぐ客」の考え方で整理しましょう。

- タイムライン型UGC:「そのうち客」「いますぐ客」両方が受信する可能性がある。また、UGCの数が多ければ多いほど、受信する範囲が広まりやすく、受信する可能性も高まる。多くの人がクチコミしている様子を見て、商品・サービスのことを認知したり、突然「そのうち客」が「いますぐ客」に変化したりする(興味喚起・購入意向につながる)。

- 検索型UGC:主に「いますぐ客」が受信する。購入意思決定前の情報収集や比較検討時に受信しやすく、比較検討の要因や購入の後押しにつながりやすい。

生活者のMOTによって発生するこの2つのUGCは、「そのうち客」「いますぐ客」それぞれのZMOTにつながっていく点は共通しています。一方で、商品・サービスによって(最寄品か買回品・専門品かによって)、MOTの違いや、ZMOTへの影響が異なる点はおさえておきましょう。

真実の瞬間(MOT)は4つに分かれており、その4つのMOTごとにクチコミが生まれ、異なる生活者のZMOTにつながっていくという構造について解説しました。

店頭で商品・サービスを決定する前に、商品・サービスを評価するZMOTという概念が存在するため、必ずしも店頭で購入がすべて決まっているわけではないということが伝わったのではないかと思います。

企業によるマーケティングコミュニケーションの活動や店頭施策によってすべての購入意思決定が行われるわけではなく、生活者における日々の活動によっても、商品・サービスの評価がいつの間にか行われており、自分だけでなく他者の購入意思決定に大きな影響を与えていることをおさえておくことが大切です。

提出期限のない宿題

買い物をする際に、自分がなぜその商品を買ったのか、いつ・どんな情報を参考にして買うことを決定したのかを考えてみましょう。

店頭で決めたのか、入店前に決めていたのか、入店前に決めていたとしたらどのようなZMOTに影響を受けていたのか、FMOTでなにを考えていたのか・考えなかったのかなど、お金を払う前にどのように自分は商品・サービスを評価していたのかを意識してみてください。

まとめ

- 売れるかどうかの勝負は店頭に立つ前に(ほぼ)決まっている。購入意思決定において価格がもっとも影響しやすい最寄品の場合を除き、ほとんどの場合で買回品・専門品は特に店頭に訪れる前に購入の意思決定がされている

- ニーズが顕在化している「いますぐ客」とまだ顕在化していない「そのうち客」に分けて考えてみよう。デジタルマーケティングの発達によって「いますぐ客」からの売上の獲得に力を入れる企業が増えているが、この競争だけで資本力のある企業やトップシェアの企業に勝つことは難しい。「そのうち客」の育成とのバランスが重要

- 顧客が商品・サービスの評価を行う「真実の瞬間(Moment of Truth)」は4回訪れる(ZMOT/FMOT/SMOT/TMOT)。それぞれのMOTごとに「期待・意向」「報告」「レビュー(評価)」「レコメンド(推奨)」の4つのクチコミが生まれ、そのクチコミが他の生活者のZMOTに影響する構造であることをおさえておこう

- 「期待・意向」「報告」はタイムライン型UGC、「レビュー」「レコメンド」は検索型UGCに分類できる。この2つのUGCは接触のされ方が受動的・能動的であるかが異なっている。この2つのUGCが、ZMOTに影響を与え、購入意思決定に大きく作用する

- 最寄品か買回品・専門品かによって、MOTやZMOTへの影響は大きく異なる。そのため、自分たちの商品・サービスに関連してどのようなMOTがあり、そのMOTによってどんなUGCが発生して、ZMOTにつながっていくのかを考えてみよう